В Душанбе прошла международная научно-практическая конференция «80 лет Великой Победы: исторический вклад народов России и Таджикистана и перспективы научно-образовательного партнерства». Конференция организована по инициативе Российской академии наук и Национальной академии наук Республики Таджикистан и состоялось в преддверии государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Республику Таджикистан.

В Душанбе прошла международная научно-практическая конференция «80 лет Великой Победы: исторический вклад народов России и Таджикистана и перспективы научно-образовательного партнерства». Конференция организована по инициативе Российской академии наук и Национальной академии наук Республики Таджикистан и состоялось в преддверии государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Республику Таджикистан.

Приветствие участникам направил президент РАН академик Геннадий Красников.

«Народы России и Таджикистана, объединенные общей исторической судьбой, внесли бесценный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков, обеспечили свободу и возможности прогрессивного развития для всего мира. И чем дальше в историю уходят события Великой Отечественной войны, тем бережнее мы должны относиться к памяти о героях того времени, сохранять историческую правду, защищать ее от любых попыток переписывания истории», — подчеркнул глава РАН в обращении. По его словам, партнерские отношения между Россией и Таджикистаном «необходимо и дальше развивать, наполнять актуальными, востребованными проектами в научной сфере в интересах граждан наших стран».

С приветственным словом выступили президент Национальной академии наук Таджикистана академик Хушвахтзода Кобилджон Хушвахт, вице-президент РАН, председатель УрО РАН академик Виктор Руденко и академик Александр Чубарьян.

15 сентября рядом со зданием Института геодинамики и геологии ФИЦ комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН открыта мемориальная доска памяти члена-корреспондента РАН Ф.Н. Юдахина. Символично, что это произошло в день его рождения у института, носящего его имя.

15 сентября рядом со зданием Института геодинамики и геологии ФИЦ комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова УрО РАН открыта мемориальная доска памяти члена-корреспондента РАН Ф.Н. Юдахина. Символично, что это произошло в день его рождения у института, носящего его имя. 21 сентября ушел из жизни выдающийся ученый, специалист в области физической химии нестехиометрических соединений, главный научный сотрудник Института химии твердого тела УрО РАН доктор физико-математических наук, профессор Александр Иванович Гусев. Он был учителем и наставником многих научных сотрудников ИХХТ УрО РАН. Александр Иванович не дожил до 80-летия всего один год. Он оставил несметное количество научных трудов и много художественных произведений, в том числе исторических.

21 сентября ушел из жизни выдающийся ученый, специалист в области физической химии нестехиометрических соединений, главный научный сотрудник Института химии твердого тела УрО РАН доктор физико-математических наук, профессор Александр Иванович Гусев. Он был учителем и наставником многих научных сотрудников ИХХТ УрО РАН. Александр Иванович не дожил до 80-летия всего один год. Он оставил несметное количество научных трудов и много художественных произведений, в том числе исторических. Нынешним летом отряд археологов Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН (кандидаты исторических наук Т.М. Сабирова и А.А. Красноперов, младший научный сотрудник Е.Л. Русских) при участии студентов историко-лингвистического факультета Глазовского государственного инженерно-педагогического университета им. В.Г. Короленко завершил разведочные работы в Кезском районе Удмуртии. Продолжая традиционные исследования памятников поломско-чепецкого времени в бассейне р. Чепцы, археологи определили границы ранее выявленных неукрепленных поселений эпохи средневековья в Кезском районе. Обследованы площадки двух селищ, разделенных небольшой лесной ложбиной. Разведочные шурфы, вскрывшие культурные напластования, подтвердили правильность поведенной ранее локализации поселений. Другие шурфы, не содержащие следов жизнедеятельности и заложенные по внешним предполагаемым границам памятников, послужили ориентиром для определения территории изучаемых объектов.

Нынешним летом отряд археологов Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН (кандидаты исторических наук Т.М. Сабирова и А.А. Красноперов, младший научный сотрудник Е.Л. Русских) при участии студентов историко-лингвистического факультета Глазовского государственного инженерно-педагогического университета им. В.Г. Короленко завершил разведочные работы в Кезском районе Удмуртии. Продолжая традиционные исследования памятников поломско-чепецкого времени в бассейне р. Чепцы, археологи определили границы ранее выявленных неукрепленных поселений эпохи средневековья в Кезском районе. Обследованы площадки двух селищ, разделенных небольшой лесной ложбиной. Разведочные шурфы, вскрывшие культурные напластования, подтвердили правильность поведенной ранее локализации поселений. Другие шурфы, не содержащие следов жизнедеятельности и заложенные по внешним предполагаемым границам памятников, послужили ориентиром для определения территории изучаемых объектов. В журнале “International Journal of Molecular Sciences” опубликована статья “Structural-Scaling Transitions and Criticality Cascade in DNA with Open States”. Авторы — сотрудники Института механики сплошных сред Пермского ФИЦ УрО РАН доктор физико-математических наук, профессор Олег Наймарк и кандидаты физико-математических наук Александр Никитюк и Юрий Баяндин. Работа выдвинута редакцией на конкурс Best Researcher Award.

В журнале “International Journal of Molecular Sciences” опубликована статья “Structural-Scaling Transitions and Criticality Cascade in DNA with Open States”. Авторы — сотрудники Института механики сплошных сред Пермского ФИЦ УрО РАН доктор физико-математических наук, профессор Олег Наймарк и кандидаты физико-математических наук Александр Никитюк и Юрий Баяндин. Работа выдвинута редакцией на конкурс Best Researcher Award. 22 октября отметила юбилей заслуженный врач РФ академик О.П. Ковтун, которую по праву называют одной из ключевых фигур отечественной педиатрии и медицинского образования.

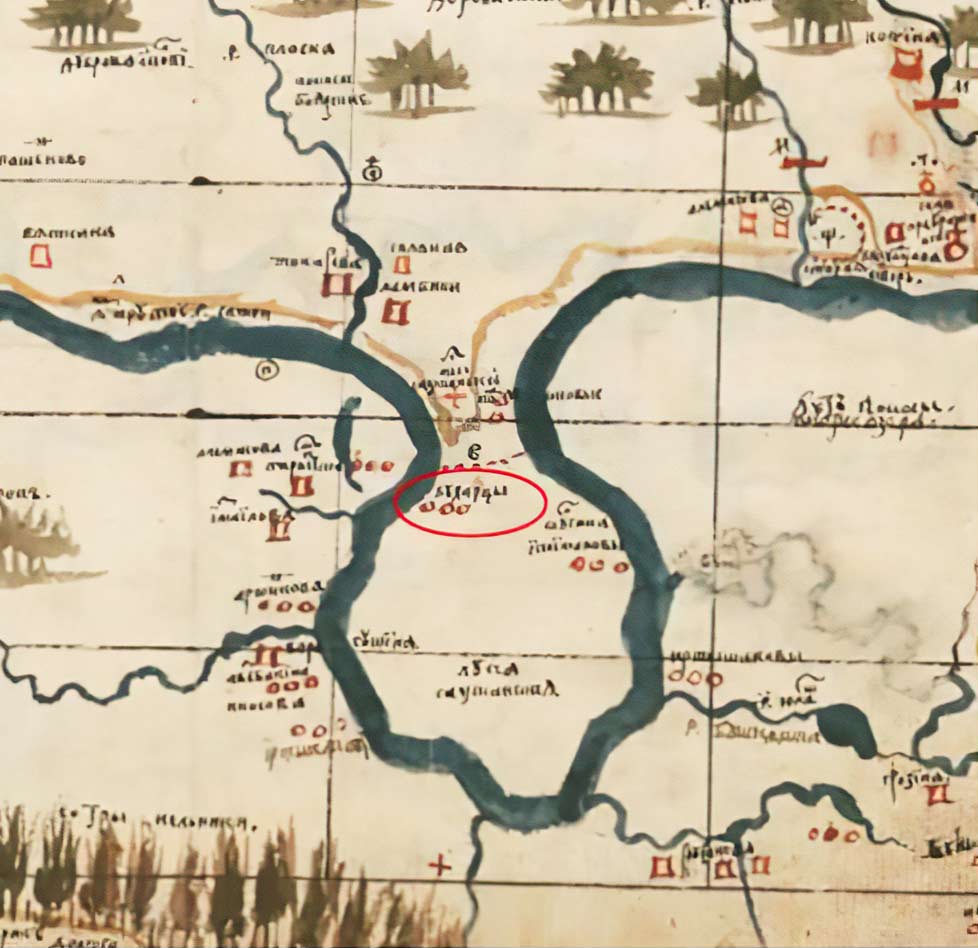

22 октября отметила юбилей заслуженный врач РФ академик О.П. Ковтун, которую по праву называют одной из ключевых фигур отечественной педиатрии и медицинского образования. Ученые Тобольской комплексной научной станции УрО РАН опубликовали результаты исследования Саусканских юрт — тюркского памятника XVI века, просуществовавшего до начала 1970-х годов (Уральский исторический вестник, 2025, вып. 3). Изучение поселения, упомянутого еще в Сибирских летописях в связи с походом Ермака, открывает новые страницы истории освоения Сибири.

Ученые Тобольской комплексной научной станции УрО РАН опубликовали результаты исследования Саусканских юрт — тюркского памятника XVI века, просуществовавшего до начала 1970-х годов (Уральский исторический вестник, 2025, вып. 3). Изучение поселения, упомянутого еще в Сибирских летописях в связи с походом Ермака, открывает новые страницы истории освоения Сибири. О спасении арктического сокола с помощью природоохранной дипломатии, происхождении природных богатств Урала и результатах Югорской археологической экспедиции шла речь на пресс-конференции по итогам летних экспедиций уральских ученых, прошедшей в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург) 6 октября.

О спасении арктического сокола с помощью природоохранной дипломатии, происхождении природных богатств Урала и результатах Югорской археологической экспедиции шла речь на пресс-конференции по итогам летних экспедиций уральских ученых, прошедшей в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург) 6 октября. На смену человеческим рукам в заводские цеха все активнее приходят автоматические манипуляторы. К новому этапу роботизации мир толкают развитие технологий и демографические сдвиги. Насколько Урал и Россия в целом готовы к этому вызову, где находятся границы экономической целесообразности внедрения роботов, и как государство стимулирует процесс технологического обновления промышленности? На эти и другие вопросы корреспонденту «НУ» ответили сотрудницы Центра структурной политики Института экономики УрО РАН кандидаты экономических наук Екатерина Потапцева и Ольга Брянцева.

На смену человеческим рукам в заводские цеха все активнее приходят автоматические манипуляторы. К новому этапу роботизации мир толкают развитие технологий и демографические сдвиги. Насколько Урал и Россия в целом готовы к этому вызову, где находятся границы экономической целесообразности внедрения роботов, и как государство стимулирует процесс технологического обновления промышленности? На эти и другие вопросы корреспонденту «НУ» ответили сотрудницы Центра структурной политики Института экономики УрО РАН кандидаты экономических наук Екатерина Потапцева и Ольга Брянцева. 16 октября в президиуме УрО РАН в рамках III научно-практической конференции «Уральские вершины. Респираторные инфекции — 2025» прошел круглый стол «Противовирусные препараты — от концепции до упаковки», собравший ведущих специалистов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других научных центров страны.

16 октября в президиуме УрО РАН в рамках III научно-практической конференции «Уральские вершины. Респираторные инфекции — 2025» прошел круглый стол «Противовирусные препараты — от концепции до упаковки», собравший ведущих специалистов из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других научных центров страны. В Екатеринбурге, в Центральной научной библиотеке УрО РАН прошла всероссийская междисциплинарная молодежная научная конференция с международным участием «XIII Информационная школа молодого ученого». «Жизнь показывает, что новое чаще всего создается научной молодежью, молодыми учеными, и, чтобы они могли успешно развивать новые направления в науке, нужно их поддерживать» — эти слова выдающегося советского физика, инженера и инноватора нобелевского лауреата П.Л. Капицы служат девизом мероприятия, ставшего уже традиционной и авторитетной площадкой для профессиональной коммуникации. В конференции приняли участие более 200 молодых исследователей, аспирантов и студентов из 43 городов России и зарубежных стран.

В Екатеринбурге, в Центральной научной библиотеке УрО РАН прошла всероссийская междисциплинарная молодежная научная конференция с международным участием «XIII Информационная школа молодого ученого». «Жизнь показывает, что новое чаще всего создается научной молодежью, молодыми учеными, и, чтобы они могли успешно развивать новые направления в науке, нужно их поддерживать» — эти слова выдающегося советского физика, инженера и инноватора нобелевского лауреата П.Л. Капицы служат девизом мероприятия, ставшего уже традиционной и авторитетной площадкой для профессиональной коммуникации. В конференции приняли участие более 200 молодых исследователей, аспирантов и студентов из 43 городов России и зарубежных стран.