О спасении арктического сокола с помощью природоохранной дипломатии, происхождении природных богатств Урала и результатах Югорской археологической экспедиции шла речь на пресс-конференции по итогам летних экспедиций уральских ученых, прошедшей в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург) 6 октября.

О спасении арктического сокола с помощью природоохранной дипломатии, происхождении природных богатств Урала и результатах Югорской археологической экспедиции шла речь на пресс-конференции по итогам летних экспедиций уральских ученых, прошедшей в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург) 6 октября.

Заместитель директора по научной работе Института экологии растений и животных УрО РАН кандидат биологических наук Василий Соколов кратко подвел итоги полевого сезона уральских экологов, проходившего в основном в Уральском регионе, но также на Дальнем Востоке, на Шпицбергене и во Вьетнаме. Он подробно остановился на исследованиях, направленных на изучение и сохранение кречета, обозначив это как государственную стратегическую задачу. Кречет внесен в Красную книгу России из-за браконьерского отлова с целью продажи. Это самый крупный представитель семейства соколиных и самая ценная птица для соколиной охоты, традиции которой особенно сильны в арабских странах, куда кречетов поставляют в основном браконьеры. Чтобы снизить масштабы браконьерского отлова, по поручению президента РФ о создании в стране центров репродукции и сохранения редких видов ловчих птиц на Камчатке при содействии ближневосточных стран в 2022 году был организован первый соколиный питомник.

Задача ученых — исследовать популяции кречетов и предложить меры по их сохранению. Ареал кречета в России составляет 2 700 000 км². По самым оптимистичным оценкам, мониторингом охвачено только 4 500 км² (Ямал и Кольский полуостров), т.е. 0,16 % российского ареала. Это территории, где птиц изучают последние 20 лет. В целом о численности кречетов в нашей стране сегодня нет достоверных данных. Совместный проект сотрудников лаборатории экологии птиц и наземных беспозвоночных ИЭРиЖ УрО РАН и их китайских коллег «Локальные адаптации кречетов к условиям Арктики» как раз и направлен на заполнение пробелов. Китайские специалисты занимаются генетическими исследованиями, российские — экологией гнезд и сбором образцов. В этом году уральские экологи продолжили исследования в предгорьях Полярного Урала, в бассейне реки Щучья, обследовано 44 моста на железной дороге, где гнездятся кречеты. Эти птицы используют старые гнезда воронов, в том числе на железнодорожных мостах и заброшенных платформах в открытой тундре. Но не всегда гнездование проходит успешно в силу разных причин, например, из-за того, что гнезда заносит снегом. По мнению ученых, повысить успех размножения и таким образом увеличить популяцию кречетов можно благодаря установке искусственных гнезд, защищенных от снега. Уральские специалисты спроектировали несколько типов таких гнезд и установили экспериментальные конструкции на территориях, где птицам негде гнездиться.

Ученые ИЭРиЖ УрО РАН давно работают с представителями фондов ближневосточных стран, заинтересованных в сохранении соколов, правда, осложняют ситуацию трудности с финансовыми переводами.

Заведующий лабораторией петрологии магматических формаций Института геологии и геохимии им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН кандидат геолого-минералогических наук Евгений Пушкарев рассказал о многолетних экспедиционных исследованиях, которые позволяют заглянуть в геологическое прошлое Земли и погрузиться на многие десятки километров в ее глубины, чтобы дать ответ на вопрос о происхождении минеральных богатств Урала. Ведь на территории этого горного пояса протяженностью 2000 км, т.е. на сравнительно небольшой площади, сконцентрированы крупные месторождения хрома, железа, титана, ванадия, меди, элементов платиновой группы и других полезных ископаемых. Каждое такое месторождение может быть драйвером для экономики небольшого государства. Так, на Качканарском железо-ванадиевом месторождении сосредоточено около 9 миллиардов тонн железной руды и около 95 % российских запасов ванадия. По словам Евгения Пушкарева, новый проект Качканарского ГОКа на несколько десятилетий позволит обеспечить сырьем металлургические комбинаты Урала и поставлять его в другие страны.

Многие уникальные уральские месторождения полезных ископаемых связаны с массивами ультраосновных горных пород мантийного происхождения. Некоторые из них имеют возраст более 2 млрд лет и являются фрагментами древней Восточно-Европейской платформы. Они были образованы задолго до того, как началось формирование Уральской горной системы. Другие мантийные породы отражают океаническую и островодужную стадии геологического развития Урала и сформировались в возрастном диапазоне 550–400 млн лет. Согласно гипотезе уральских ученых-геологов, минеральные богатства Урала определяются тем, что мантия здесь имела необычный состав: в палеозойское время она была обогащена водой и кальцием. Благодаря мощным тектоническим движениям горные породы и связанные с ними залежи железа, платины и других полезных ископаемых вышли к поверхности Земли.

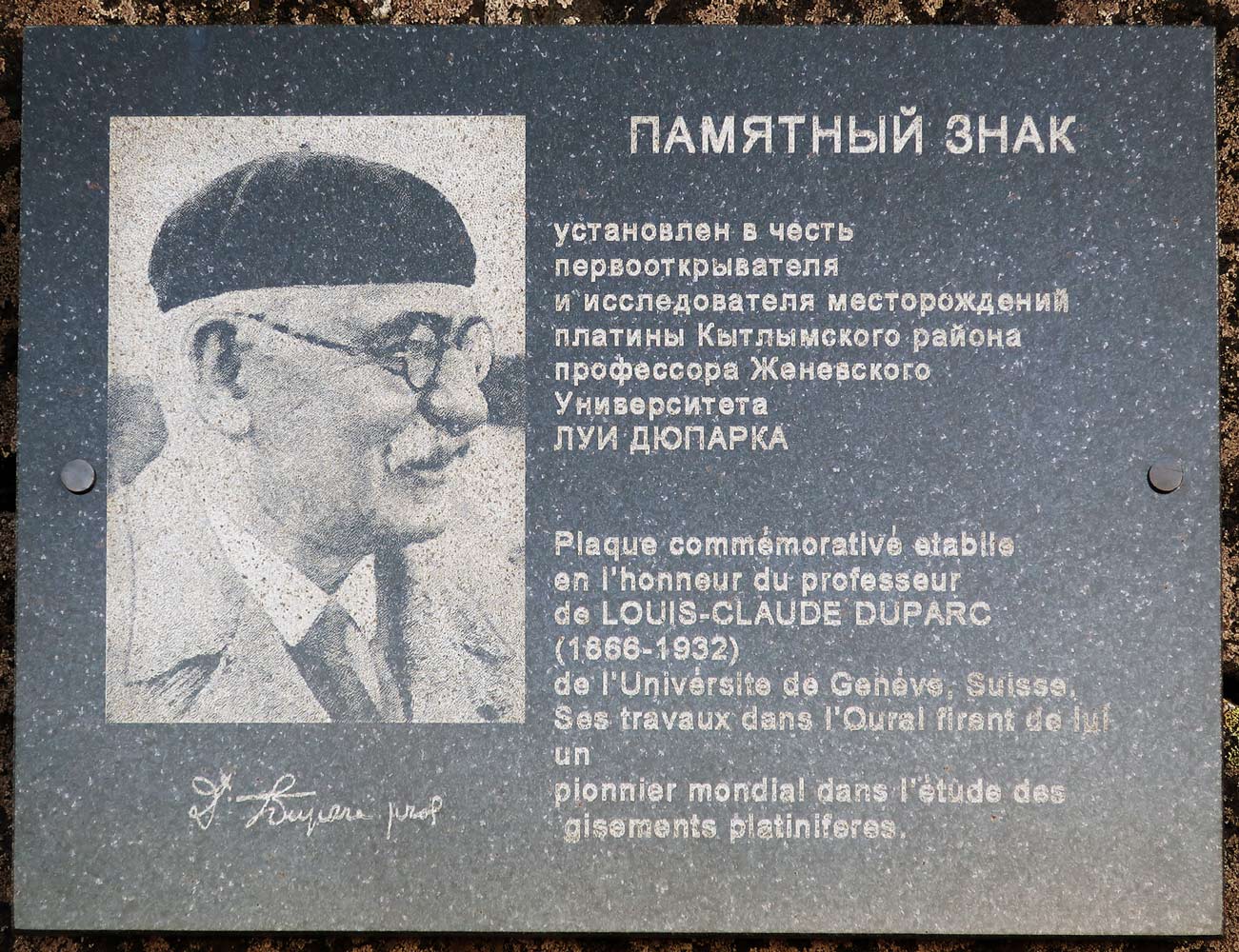

Экспедиции ученых ИГГ УрО РАН проходят там же, где работали их знаменитые предшественники — академики А.Н. Заварицкий и А.Г. Бетехтин, а также профессор Женевского университета Луи Дюпарк, много лет изучавший горные породы и месторождения Северного Урала и опубликовавший в 1920 году монографию по итогам своих путешествий, ставшую классической. Мемориальная доска в его честь установлена на вершине горы Южный Йов (Дюпарков Камень) на Северном Урале.

По словам Евгения Пушкарева, в последнее время после провала 1990-х годов в геологическую науку возвращаются молодежь. Так что опыт, наработанный за многие десятилетия, есть кому передать.

Темой выступления ведущего научного сотрудника Института истории и археологии УрО РАН доктора исторических наук Сергея Кокшарова стали исследования древних памятников в Нижнем Приобье. С 1999 г. уральские археологи ведут раскопки в районе речки Ендырь, где расположен многослойный памятник — поселение Ендырское VIII. Найденные там артефакты относятся к неолиту, двум периодам эпохи бронзы, раннему железному веку и средним векам.

Нынешним летом ученые обследовали южный угол постройки бронзового века площадью более 100 кв. м. Там жила целая община, несколько поколений. Древние люди использовали котлованы жилищ, оставшиеся от прежних обитателей, для новых построек. Таким образом, дома вписывались один в другой по принципу матрешки, когда одно жилище «врезалось» в другое. В начале бронзового века было срыто до основания неолитическое сооружение и на его месте возведено новое, а затем на протяжении того же бронзового века история повторилась. Однако неолитический ров, окружавший поселение, сохранился до наших дней — он был очень глубоким, 220 см, и доходил до грунтовых вод. Будущим летом археологи ИИА УрО РАН планируют продолжить раскопки большого жилища.

Особый интерес представляет литейная мастерская бронзового века, обследованная ранее и связанная с большим домом. Обнаруженные в ней литейные формы открытого типа аналогичны тем, что были распространены на других территориях Евразии, в том числе на реке Конде, в окрестностях Екатеринбурга, в Палкино. Значит, в среднем бронзовом веке люди, населявшие Восточную Европу, Урал и Западную Сибирь, работали по одним технологическим схемам, используя схожие литейные формы для производства единой продукции. Ученые ищут ответ на вопрос, как металл попал в Западную Сибирь, ведь своих месторождений на этой территории нет.

Сергей Кокшаров отметил, что на сегодняшний день поселение Ендырское VIII — самый северный жилищно-производственный комплекс в Западной Сибири, других подобных объектов здесь не обнаружено. Он также показал находки нынешнего полевого сезона: нож и каменные наконечники эпохи неолита, остатки керамики бронзового века. После изучения, описания и публикаций их передадут в один из музеев Ханты-Мансийского автономного округа.

Е. ПОНИЗОВКИНА

На фото: ход пресс-конференции (фото В. Бурнашева); В.А. Соколов с Мохаммедом Ахмедом Аль Боварди, вице-президентом Государственного агентства по окружающей среде Абу Даби; искусственное гнездо для кречета; в центре: памятный знак Луи Дюпарку; переправа вброд через реку Катышор на Северном Урале; панорама одного из карьеров Гусевогорского титаномагнетитового (железо-ванадиевого) месторождения в Качканаре; тенка керамического горшка эпохи бронзы и неолитический ров