Ученые Тобольской комплексной научной станции УрО РАН опубликовали результаты исследования Саусканских юрт — тюркского памятника XVI века, просуществовавшего до начала 1970-х годов (Уральский исторический вестник, 2025, вып. 3). Изучение поселения, упомянутого еще в Сибирских летописях в связи с походом Ермака, открывает новые страницы истории освоения Сибири.

Ученые Тобольской комплексной научной станции УрО РАН опубликовали результаты исследования Саусканских юрт — тюркского памятника XVI века, просуществовавшего до начала 1970-х годов (Уральский исторический вестник, 2025, вып. 3). Изучение поселения, упомянутого еще в Сибирских летописях в связи с походом Ермака, открывает новые страницы истории освоения Сибири.

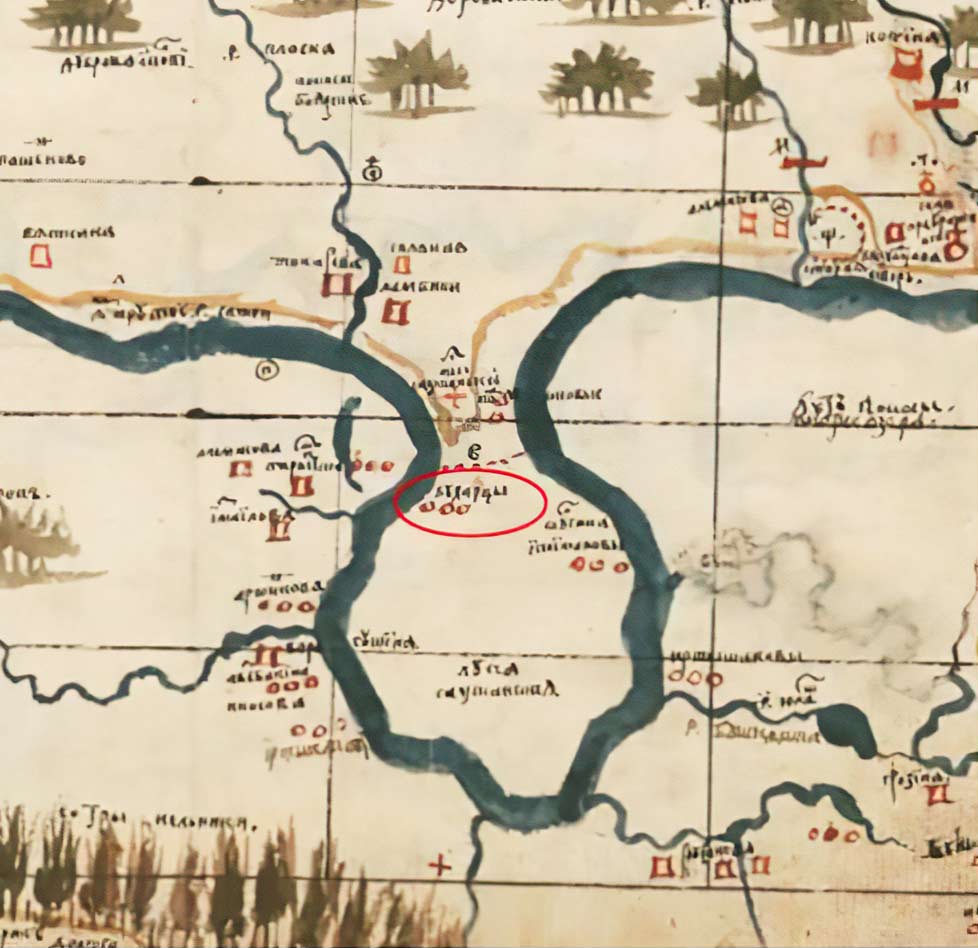

Поселение было основано в середине XVI века выходцами из Средней Азии — бухарцами, которых также именовали сартами. На его территории находились мечеть и медресе, что подчеркивало культурно-религиозное значение этого места. Как отмечает научный сотрудник лаборатории археологии и исторической антропологии ТКНС УрО РАН Евгений Загваздин, Саусканские юрты располагались на стратегически важном участке караванной дороги. Иртыш в этом месте делал крутую петлю протяженностью 21 километр, что создавало препятствия для быстрого прохождения судов. На узком перешейке находился волок, отмеченный еще картографом Семеном Ремезовым на рубеже XVII–XVIII веков. Выгодное географическое положение поселения дало толчок для его дальнейшего развития.

Именно через Саусканы проходили караваны из Бухары и Ургенча, двигавшиеся на север — в Тобольск и далее вглубь Сибири. Прибывавшие исламские шейхи, муллы и купцы сделали это поселение своей ставкой, превратив его в важный перевалочный пункт на пути товаров с Востока и Запада.

Саусканы стали свидетелями драматических событий эпохи Ермака. Здесь, в трех «поприщах» от столицы Сибирского ханства, расположил свой стан «думчий царев» Карача, пытаясь переломить ситуацию после захвата Искера казаками. Летописи сообщают, что казаки, тайно выбравшись ночью из города, напали на спящих татар и учинили резню. Самому Караче с немногими воинами удалось спастись, но в той ночной схватке погибли двое его сыновей. Память об этих событиях сохранилась в сибирском дастане «Караца», который до сих пор бытует у местных татар.

На Саусканском (Ханском) кладбище, расположенном на правом берегу Иртыша, веками хоронили татарскую знать. Здесь же Ермак приказал похоронить казаков, убитых на Абалакском озере в ноябре 1582 года — «на царском кладбище, на край мысу для признаки», как сообщает Ремезовская летопись. В Тобольском музее-заповеднике хранится намогильная плита с этого кладбища — надгробье над захоронением сыновей Авазбакея Кульмаметева, одного из известных представителей сибирско-татарской знати.

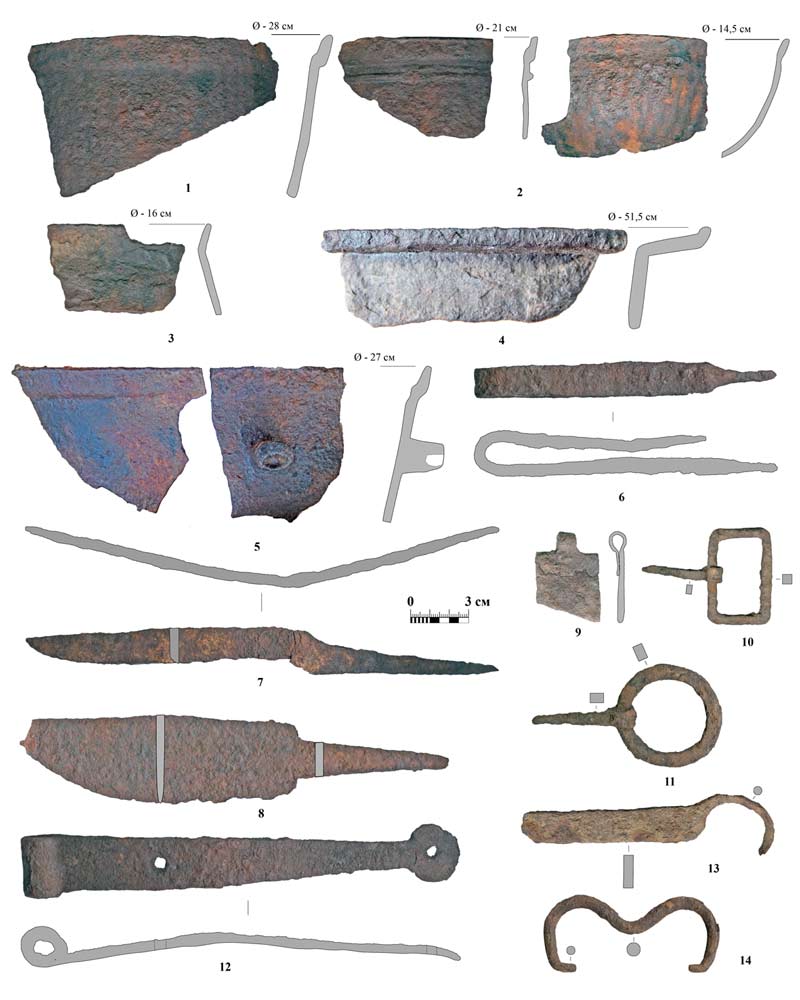

Разведочные работы, проведенные сотрудниками ТКНС УрО РАН в 2021–2022 годах, позволили собрать более 200 артефактов, хотя памятник подвергся разграблению «черными копателями». Благодаря находкам воссоздается яркая картина повседневной жизни и торговых связей поселения.

Среди обнаруженных предметов — изделия из черного и цветного металла, кости, камня, стекла. Особый интерес представляет керамика: лепная и круговая, поливная и неполивная, а также посуда из фарфора, фаянса и кашина (особого вида керамики, распространенного в Золотой Орде, в Иране и на Ближнем Востоке).

Европейский импорт представлен фрагментами бутылок из каменной массы серо-охристого и бело-синего цветов. На одном из фрагментов сохранилось клеймо, которым маркировали бутылки для сельтерской воды, датируемые концом 1750-х — 1780-ми годами.

Восточные товары не менее впечатляющи. Археологи нашли фарфоровые изделия китайского производства, украшенные синим кобальтом, и фарфор с клеймом в квадратной рамке, предварительно отнесенный к японскому (XVII–XIX века). Встречаются толстостенные монохромные глазурованные кашинные сосуды бирюзового цвета — вероятно, среднеазиатские, датируемые второй половиной XIII–XIX веками.

Бытовые предметы XVIII — начала XX века представлены чугунными котлами, железными ножами, ножницами, пряжками, дверными петлями и ручками от сундуков. Найдены стеклянные бусины и бутылки, костяные изделия, оружейные кремни и кресала, поливные изразцы. Особо выделяются бронзовая ложечка с рисунком, бляшки с конской упряжи, кольца и пуговицы из цветного металла.

Эти находки показывают, что жители Саусканских юрт пользовались не только товарами внутреннего российского рынка, но и активно участвовали в международной торговле, связывавшей Европу и Азию через Сибирь.

Письменные источники XIX века содержат скудные сведения о хозяйственной деятельности жителей Саусканских юрт. Известно, что они занимались земледелием, животноводством, рыболовством и извозом, основным ремеслом было кожевенное дело. Однако археологические материалы рисуют совершенно иную картину благосостояния поселения.

Находки демонстрируют довольно высокий уровень жизни обитателей юрт, которые могли пользоваться дорогой привозной продукцией. Поселение на протяжении всего периода существования оставалось не только крупным торговым узлом, но и важным мусульманским культурно-религиозным очагом в Тобольском Прииртышье.

В начале XX века в Саусканских юртах действовало медресе, куда приезжали учиться из окрестных поселений. В 1904 году население составляло 170 человек. В советское время на базе медресе открылась начальная школа, ставшая в 1932 году семилетней. После разрушения мечети в 1938 году медресе закрыли.

В 1960 году закрылась и школа, а люди начали постепенно покидать поселение. В начале 1970-х годов, в результате укрупнения административных образований, деревня окончательно исчезла. Но память о месте жива: до недавнего времени потомки жителей Саусканских юрт продолжали хоронить своих близких на древнем Ханском кладбище, перевозя умерших через Иртыш с левого берега на правый.

Авторы статьи подчеркивают необходимость дальнейшего комплексного историко-археологического изучения Саусканских юрт. Более того, этот памятник — лишь один из многих тюркских объектов Тобольского Прииртышья, которые ждут своих исследователей.

Работа тобольских ученых вписывается в более широкий контекст изучения средневековых торговых путей и культурных контактов в Северной Азии. Понимание того, как функционировали такие центры в Сибири XVI–XX веков, помогает воссоздать экономическую и культурную карту региона в переломные эпохи его истории.

В. МЕЛЬНИКОВ

На илл.: вверху — Юрты Саусканские на чертеже С.У. Ремезова, опубликованном

в Хорографической книге (1697–1711 гг.);

внизу — находки из чугуна (стенки котлов)

и железа