15 октября в Екатеринбурге прошла первая всероссийская научно-практическая конференция «Советский атомный проект: научные, социокультурные, экономические измерения», ставшая своего рода точкой сборки академической, отраслевой и музейно-архивной повестки, сфокусированной на 80-летии атомной отрасли России. В форуме приняли участие руководители предприятий и научных организаций, ученые и специалисты академических учреждений и атомной промышленности, преподаватели и студенты из Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Заречного, Лесного, Новоуральска, Озерска, Сарова, Снежинска.

15 октября в Екатеринбурге прошла первая всероссийская научно-практическая конференция «Советский атомный проект: научные, социокультурные, экономические измерения», ставшая своего рода точкой сборки академической, отраслевой и музейно-архивной повестки, сфокусированной на 80-летии атомной отрасли России. В форуме приняли участие руководители предприятий и научных организаций, ученые и специалисты академических учреждений и атомной промышленности, преподаватели и студенты из Екатеринбурга, Москвы, Челябинска, Заречного, Лесного, Новоуральска, Озерска, Сарова, Снежинска.

Организаторы конференции — Институт истории и археологии УрО РАН, Уральское отделение РАН, Уральский федеральный университет им. первого президента России Б.Н. Ельцина, Отделение Российского исторического общества в Свердловской области, координационное бюро Совета ветеранов органов безопасности в УрФО, региональный фонд социальной и правовой поддержки ветеранов и сотрудников спецслужб «Благовест», управляющая компания Свердловских научно-промышленных кластеров двойного назначения. Такой консорциум придал мероприятию междисциплинарность и обеспечил присутствие как экспертов-историков, так и практиков производства. Символично, что площадкой форума стал Физико-технологический институт УрФУ — исторически сложившаяся кузница кадров атомной и других высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности.

Тон дискуссии задали приветственные слова заместителя начальника отдела науки и инноваций Министерства промышленности и науки Свердловской области И.С. Кириенко, главного ученого секретаря УрО РАН академика А.В. Макарова, первого проректора УрФУ С.В. Кортова, директора Физико-технологического института УрФУ В.И. Иванова и члена Совета ветеранов УФСБ России по Свердловской области Е.В. Дементьева. Выступавшие говорили об огромном историческом значении советского атомного проекта, подчеркивая беспрецедентный вклад уральских научных и образовательных школ в становление отрасли.

Тематика пленарных докладов охватывала различные пласты истории проекта. Председатель оргкомитета конференции директор Института истории и археологии УрО РАН член-корреспондент И.В. Побережников (фото на с. 6)обобщил многолетний вклад уральских ученых, составивших ведущий кластер исследователей атомного проекта страны, в научное освоение проблематики. Заведующий Центром политической и социокультурной истории ИИиА УрО РАН доктор исторических наук А.В. Сперанский, говоря о роли разведки и иностранных ученых в создании советской атомной бомбы, вписал отечественный опыт в более широкий контекст трансграничного движения знаний, переплетения легитимных и нелегитимных каналов информации. В докладе главного научного сотрудника того же института доктора исторических наук Е.Т. Артемова показано, что стратегия и практика реализации атомного проекта СССР представляли собой особую систему управленческих решений, через «ручную» настройку институтов командной экономики позволивших добиться впечатляющих результатов в решении как военных, так и гражданских задач.

23 октября в Екатеринбурге прошло очередное заседание президиума Уральского отделения РАН. После краткой информации о произошедших за последний месяц событиях академической жизни вице-президент Академии, председатель УрО РАН академик В.Н. Руденко передал слово для научного доклада «Ориентационно-поляризационно-чувствительный фототок в пленочных наноструктурах» доктору физико-математических наук Г.М. Михееву (Институт механики Удмуртского ФИЦ УрО РАН, фото на с. 5). Ижевские ученые исследовали поверхностные фототоки, возникающие в электропроводящих пленочных наноструктурах под действием лазерных импульсов фемтосекундной и наносекундной длительности широкого спектрального диапазона, и установили возможность подбора оптимальной толщины нанографитных пленок и тонких пленок из однослойных углеродных нанотрубок, при которых фототок принимает максимальное значение. Удалось также подобрать состав нанопленок, в которых фотопоток зависит от направления вращения вектора электрического поля (знака циркулярной поляризации) возбуждающего излучения. Это позволяет говорить о перспективности использования подобных материалов для создания конструктивно простых датчиков углового положения объекта, анализа поляризации и знака циркулярной поляризации, притом дающих результат буквально за один импульс лазера. Г.М. Михеев рассказал об уже запатентованных технических решениях, в том числе и для высокотемпературных фотоприемников. В оживленном обсуждении доклада отмечались как перспективность технологии, так и проблемы теоретического объяснения экспериментально выявленного поведения исследуемых образцов.

23 октября в Екатеринбурге прошло очередное заседание президиума Уральского отделения РАН. После краткой информации о произошедших за последний месяц событиях академической жизни вице-президент Академии, председатель УрО РАН академик В.Н. Руденко передал слово для научного доклада «Ориентационно-поляризационно-чувствительный фототок в пленочных наноструктурах» доктору физико-математических наук Г.М. Михееву (Институт механики Удмуртского ФИЦ УрО РАН, фото на с. 5). Ижевские ученые исследовали поверхностные фототоки, возникающие в электропроводящих пленочных наноструктурах под действием лазерных импульсов фемтосекундной и наносекундной длительности широкого спектрального диапазона, и установили возможность подбора оптимальной толщины нанографитных пленок и тонких пленок из однослойных углеродных нанотрубок, при которых фототок принимает максимальное значение. Удалось также подобрать состав нанопленок, в которых фотопоток зависит от направления вращения вектора электрического поля (знака циркулярной поляризации) возбуждающего излучения. Это позволяет говорить о перспективности использования подобных материалов для создания конструктивно простых датчиков углового положения объекта, анализа поляризации и знака циркулярной поляризации, притом дающих результат буквально за один импульс лазера. Г.М. Михеев рассказал об уже запатентованных технических решениях, в том числе и для высокотемпературных фотоприемников. В оживленном обсуждении доклада отмечались как перспективность технологии, так и проблемы теоретического объяснения экспериментально выявленного поведения исследуемых образцов. Сегодня гость нашей рубрики — научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Заслуженный деятель науки РФ Юрий Зайков, избранный членом-корреспондентом РАН на майском Общем собрании Академии. Специалист в области электрохимии и физической химии расплавов солей, разработчик уникальных электрохимических технологий, основатель и руководитель ведущей научной школы электрохимического материаловедения, он хорошо известен читателям «НУ». Будучи директором ИВТЭ УрО РАН в 2006–2016 гг., Ю.П. Зайков реализовал хорошо продуманную программу, которая позволила коллективу института выйти на качественно новый уровень исследований, сделать научные результаты востребованными промышленностью и обрести финансовую стабильность. Эту же стратегию он развивает на посту научного руководителя института, активно сотрудничая с предприятиями не только Уральского региона, но и всей России, его приглашают в качестве эксперта для консультации и решения сложных технологических вопросов.

Сегодня гость нашей рубрики — научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН, Заслуженный деятель науки РФ Юрий Зайков, избранный членом-корреспондентом РАН на майском Общем собрании Академии. Специалист в области электрохимии и физической химии расплавов солей, разработчик уникальных электрохимических технологий, основатель и руководитель ведущей научной школы электрохимического материаловедения, он хорошо известен читателям «НУ». Будучи директором ИВТЭ УрО РАН в 2006–2016 гг., Ю.П. Зайков реализовал хорошо продуманную программу, которая позволила коллективу института выйти на качественно новый уровень исследований, сделать научные результаты востребованными промышленностью и обрести финансовую стабильность. Эту же стратегию он развивает на посту научного руководителя института, активно сотрудничая с предприятиями не только Уральского региона, но и всей России, его приглашают в качестве эксперта для консультации и решения сложных технологических вопросов. Первое полугодие 2025 года стало для Уральского федерального округа периодом разнонаправленных трендов. Рост в одних регионах и отраслях сочетался со спадом в других, а ключевые экономические индикаторы округа в целом отстали от общероссийских. К такому выводу пришли эксперты Института экономики УрО РАН, представившие новый аналитический бюллетень в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург).

Первое полугодие 2025 года стало для Уральского федерального округа периодом разнонаправленных трендов. Рост в одних регионах и отраслях сочетался со спадом в других, а ключевые экономические индикаторы округа в целом отстали от общероссийских. К такому выводу пришли эксперты Института экономики УрО РАН, представившие новый аналитический бюллетень в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург). 15 октября в Национальном музее Республики Коми открылась выставка «Научная династия», приуроченная к 100-летию со дня рождения кандидата исторических наук Любомира Николаевича Жеребцова (1925−1991), одного из самых известных специалистов Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Он посвятил этнографии более четырех десятилетий своей жизни, его роль в становлении и развитии этнографических исследований в регионе неоценима, четверть века с лишним он возглавлял сначала группу этнографов Коми филиала АН СССР, а затем сектор этнографии ИЯЛИ.

15 октября в Национальном музее Республики Коми открылась выставка «Научная династия», приуроченная к 100-летию со дня рождения кандидата исторических наук Любомира Николаевича Жеребцова (1925−1991), одного из самых известных специалистов Института языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН. Он посвятил этнографии более четырех десятилетий своей жизни, его роль в становлении и развитии этнографических исследований в регионе неоценима, четверть века с лишним он возглавлял сначала группу этнографов Коми филиала АН СССР, а затем сектор этнографии ИЯЛИ. 7 ноября отметил юбилей известный ученый-геофизик, заведующий лабораторией математической геофизики Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Петр Сергеевич Мартышко. Выпускник математико-механического факультета УрГУ (ныне УрФУ), он пришел в ИГФ стажером-исследователем, в 1993 г. стал самым молодым доктором наук в истории института, в 2004–2015 гг. возглавлял ИГФ УрО РАН.

7 ноября отметил юбилей известный ученый-геофизик, заведующий лабораторией математической геофизики Института геофизики им. Ю.П. Булашевича УрО РАН, член-корреспондент РАН, профессор Петр Сергеевич Мартышко. Выпускник математико-механического факультета УрГУ (ныне УрФУ), он пришел в ИГФ стажером-исследователем, в 1993 г. стал самым молодым доктором наук в истории института, в 2004–2015 гг. возглавлял ИГФ УрО РАН. 4 ноября отметил юбилей известный историк, организатор науки, главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН доктор исторических наук Е.Т. Артемов.

4 ноября отметил юбилей известный историк, организатор науки, главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН доктор исторических наук Е.Т. Артемов. 9 октября в Екатеринбурге в Институте физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН прошла экспертная сессия общественного форума-диалога «Ядерные технологии — прошлое, настоящее, будущее». Мероприятие организовано общественным советом госкорпорации «Росатом» совместно с Уральским отделением РАН.

9 октября в Екатеринбурге в Институте физики металлов имени М.Н. Михеева УрО РАН прошла экспертная сессия общественного форума-диалога «Ядерные технологии — прошлое, настоящее, будущее». Мероприятие организовано общественным советом госкорпорации «Росатом» совместно с Уральским отделением РАН. 22–25 сентября в Нижнем Новгороде состоялась юбилейная XXX Ассамблея профсоюза работников РАН. По инициативе профсоюзной организации Института прикладной физики РАН ежегодно представители профсоюзных организаций академических учреждений обсуждают актуальные проблемы научного сообщества, принимают резолюции и обращения к центральному совету профсоюза РАН.

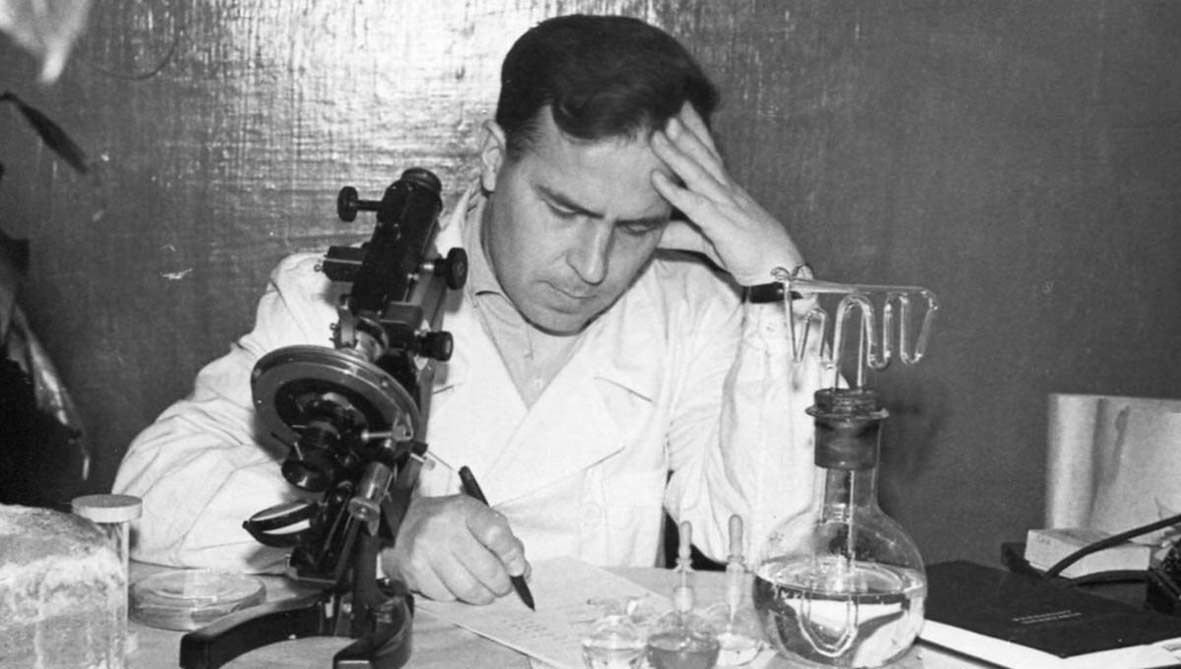

22–25 сентября в Нижнем Новгороде состоялась юбилейная XXX Ассамблея профсоюза работников РАН. По инициативе профсоюзной организации Института прикладной физики РАН ежегодно представители профсоюзных организаций академических учреждений обсуждают актуальные проблемы научного сообщества, принимают резолюции и обращения к центральному совету профсоюза РАН. В библиотеке Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера прошло заседание Общества уральских краеведов, посвященное памятным датам двух выдающихся ученых: 125-летию знаменитого генетика Н.В. Тимофеева-Ресовского (фото ниже), героя нашумевшей в свое время повести «Зубр» Даниила Гранина, и 100-летию замечательного геохимика из города Березники Н.К. Чудинова (на фото), работавшего на комбинате «Уралкалий». Прозвучали доклады об их жизни и научной деятельности — «Зубр генетики на Урале» доцента УГМУ кандидата медицинских наук С.Н. Куликова и «Ученый, ожививший древние микроорганизмы» автора этого обзора.

В библиотеке Свердловского областного краеведческого музея им. О.Е. Клера прошло заседание Общества уральских краеведов, посвященное памятным датам двух выдающихся ученых: 125-летию знаменитого генетика Н.В. Тимофеева-Ресовского (фото ниже), героя нашумевшей в свое время повести «Зубр» Даниила Гранина, и 100-летию замечательного геохимика из города Березники Н.К. Чудинова (на фото), работавшего на комбинате «Уралкалий». Прозвучали доклады об их жизни и научной деятельности — «Зубр генетики на Урале» доцента УГМУ кандидата медицинских наук С.Н. Куликова и «Ученый, ожививший древние микроорганизмы» автора этого обзора.