Накануне новогодних каникул вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН академик Виктор Руденко подвел итоги минувшего года и обозначил планы на будущее.

Накануне новогодних каникул вице-президент РАН, председатель Уральского отделения РАН академик Виктор Руденко подвел итоги минувшего года и обозначил планы на будущее.

— 2025 год был насыщен многими значимыми событиями. В январе УрО РАН посетил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, он встретился с руководством Отделения, побывал в нескольких академических институтах, наметив пути взаимодействия.

Яркое событие февраля — традиционно приуроченная ко Дню науки церемония вручения Демидовских премий, одним из лауреатов которой стал уралец академик М.В. Садовский.

Продуктивным во многих отношениях было выездное заседание президиума УрО РАН, состоявшееся в конце апреля в Кургане, на площадке Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова. Первый за много лет выезд в Зауралье не только в целом активизировал сотрудничество Отделения с регионом и открыл новые возможности для внедрения разработок академических ученых, но и принес быстрый конкретный результат. Так, после обсуждения с губернатором Курганской области В.М. Шумковым проблем финансирования Илизаровского центра, где лечатся пациенты со всей страны, медицинскому учреждению были выделены средства на ремонт.

Центральным событием мая-июня прошедшего года стали выборы новых членов Академии на весенней сессии общего собрания. Уральское отделение пополнилось 3 академиками и 8 членами-корреспондентами РАН.

18 декабря состоялось последнее в ушедшем году заседание президиума УрО РАН. Научный доклад академика О.В. Бухарина и доктора медицинских наук Е.В. Ивановой (Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза ОФИЦ УрО РАН) «Симбиотические эффекты системы «микробиота-хозяин» в регуляции гомеостаза человека» был посвящен механизмам защитного действия симбионтной микробиоты и регуляции здоровья человека через «микробный орган». Смещение интересов научного коллектива на новую, более современную платформу — инфекционную симбиологию — позволило получить новые знания о механизмах выживания и адаптации микроорганизмов в организме хозяина и впервые определить признаки «коренных» штаммов микробиоты (на примере бифидобактерий). Установленные иммуномодулирующие и нейрорегуляторные свойства бифидобактерий свидетельствуют об участии микробиоты кишечника в системе нейроиммуноэндокринной регуляции хозяина. Сложные взаимодействия микробиоты с одной из регуляторных систем хозяина — иммунной, являются неотъемлемым компонентом патогенеза неинфекционных заболеваний, определяя их клиническое разнообразие, хронизацию и резистентность к терапии. Оренбургские микробиологи пришли к выводу, что состав микробных сообществ толстого кишечника активно влияет на локальный цитокиновый профиль и тем самым играет важную роль в патогенезе неинфекционных заболеваний, в частности, воспалительных патологий опорно-двигательной системы и урогенитального тракта. Изучение симбиотических эффектов микробиоты открывает возможность разработки новых диагностических и лечебно-профилактических подходов в клинической практике, а также создания биологических препаратов для улучшения физического и ментального здоровья человека.

18 декабря состоялось последнее в ушедшем году заседание президиума УрО РАН. Научный доклад академика О.В. Бухарина и доктора медицинских наук Е.В. Ивановой (Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза ОФИЦ УрО РАН) «Симбиотические эффекты системы «микробиота-хозяин» в регуляции гомеостаза человека» был посвящен механизмам защитного действия симбионтной микробиоты и регуляции здоровья человека через «микробный орган». Смещение интересов научного коллектива на новую, более современную платформу — инфекционную симбиологию — позволило получить новые знания о механизмах выживания и адаптации микроорганизмов в организме хозяина и впервые определить признаки «коренных» штаммов микробиоты (на примере бифидобактерий). Установленные иммуномодулирующие и нейрорегуляторные свойства бифидобактерий свидетельствуют об участии микробиоты кишечника в системе нейроиммуноэндокринной регуляции хозяина. Сложные взаимодействия микробиоты с одной из регуляторных систем хозяина — иммунной, являются неотъемлемым компонентом патогенеза неинфекционных заболеваний, определяя их клиническое разнообразие, хронизацию и резистентность к терапии. Оренбургские микробиологи пришли к выводу, что состав микробных сообществ толстого кишечника активно влияет на локальный цитокиновый профиль и тем самым играет важную роль в патогенезе неинфекционных заболеваний, в частности, воспалительных патологий опорно-двигательной системы и урогенитального тракта. Изучение симбиотических эффектов микробиоты открывает возможность разработки новых диагностических и лечебно-профилактических подходов в клинической практике, а также создания биологических препаратов для улучшения физического и ментального здоровья человека.  В 2025 году членом-корреспондентом РАН избрана Г.Н. Антоновская — заместитель директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лавёрова, заведующая лабораторией сейсмологии Института геодинамики и геологии ФИЦКИА УрО РАН, носящего имя ее учителя члена-корреспондента Академии Ф.Н. Юдахина. Для Архангельска, где расположен центр, это знаковое событие: в регионе, подарившем миру великого Ломоносова, теперь есть первая женщина-ученый, имеющая такой статус. Предлагаем читателям беседу с Галиной Антоновской о ее пути в науку, архангельской школе сейсмологии и работе в Арктике.

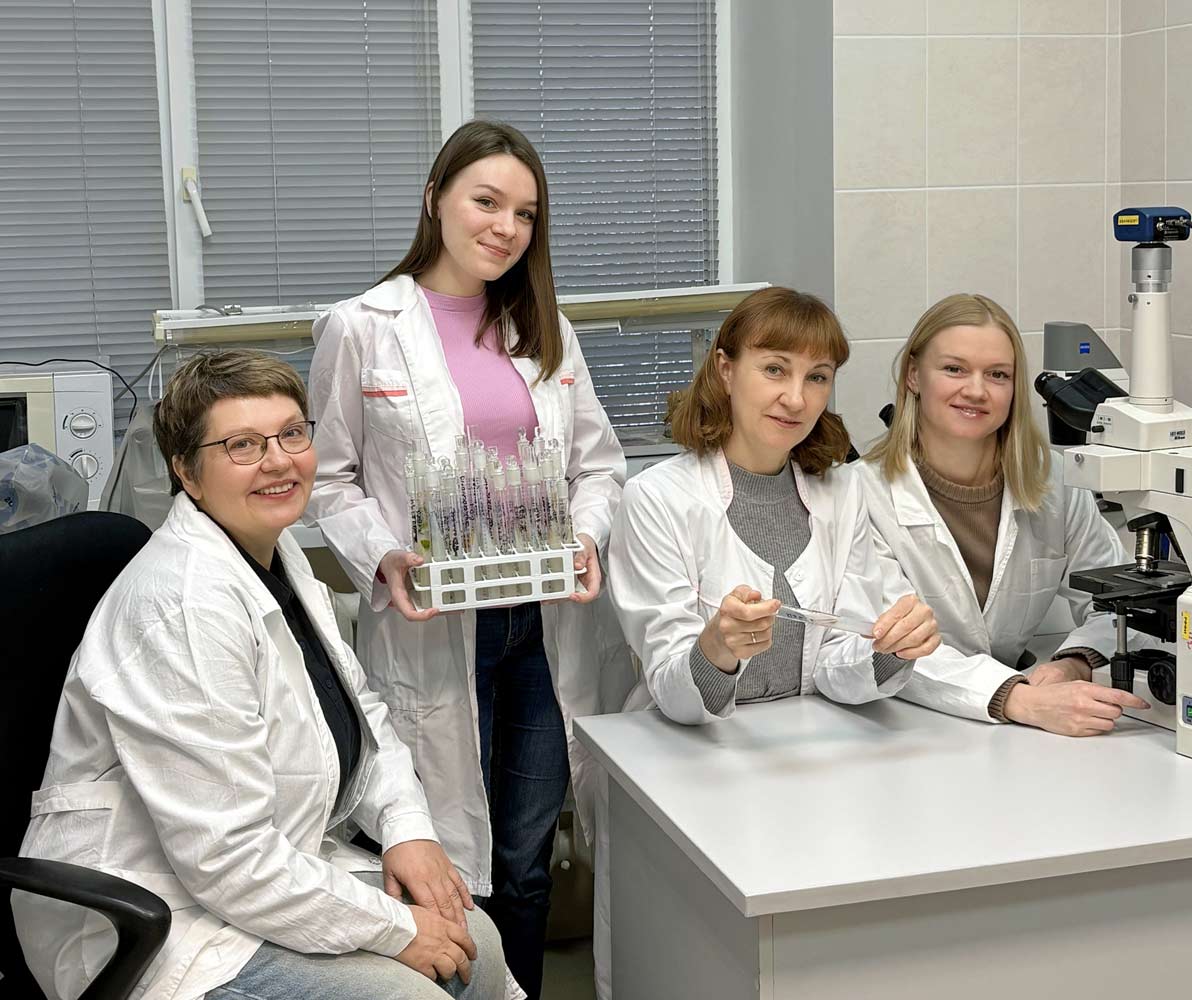

В 2025 году членом-корреспондентом РАН избрана Г.Н. Антоновская — заместитель директора Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. академика Н.П. Лавёрова, заведующая лабораторией сейсмологии Института геодинамики и геологии ФИЦКИА УрО РАН, носящего имя ее учителя члена-корреспондента Академии Ф.Н. Юдахина. Для Архангельска, где расположен центр, это знаковое событие: в регионе, подарившем миру великого Ломоносова, теперь есть первая женщина-ученый, имеющая такой статус. Предлагаем читателям беседу с Галиной Антоновской о ее пути в науку, архангельской школе сейсмологии и работе в Арктике. В Институте биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН уже 15 лет работает единственная в регионе коллекция микроводорослей и цианобактерий SYKOA. За 15 лет она выросла из небольшого собрания в значительный научный ресурс, зарегистрированный во Всемирном каталоге коллекций культур микроорганизмов (GCM) и насчитывающий более 600 живых штаммов, выделенных из проб воды и почвы с территорий Полярного и Приполярного Урала, Большеземельской тундры, бассейнов рек Печоры и Вычегды и даже архипелага Шпицберген.

В Институте биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН уже 15 лет работает единственная в регионе коллекция микроводорослей и цианобактерий SYKOA. За 15 лет она выросла из небольшого собрания в значительный научный ресурс, зарегистрированный во Всемирном каталоге коллекций культур микроорганизмов (GCM) и насчитывающий более 600 живых штаммов, выделенных из проб воды и почвы с территорий Полярного и Приполярного Урала, Большеземельской тундры, бассейнов рек Печоры и Вычегды и даже архипелага Шпицберген. В конце декабря прошлого года при поддержке профсоюза состоялся турнир по настольному теннису среди сотрудников институтов УрО РАН, посвященный памяти Тамары Тимофеевны Пакиной (1944–2025, на фото) — бывшего сотрудника ИВТЭ УрО РАН, которая долгое время была главным активистом теннисного движения УрО РАН. Друзья и сослуживцы вспоминают ее как доброго и отзывчивого товарища. В 1959 году она стала чемпионкой первенства министерства просвещения СССР по настольному теннису среди школьников. Затем входила в состав женской сборной Свердловской области по настольному теннису и отстаивала честь региона на всероссийских соревнованиях самого высокого уровня. Будучи сотрудником Института высокотемпературной электрохимии, в 1980 году Т.Т. Пакина возглавила сборную команду УрО РАН (тогда УНЦ АН СССР) по настольному теннису. С тех пор команда ежегодно участвовала в академиадах (Новосибирск, Паланга, Петрозаводск и др.) и никогда не оставалась без наград различного достоинства. В 1990-е годы проведение академиад в стране прекратилась, однако в УрО РАН соревнования по настольному теннису продолжались благодаря энтузиазму Тамары Тимофеевны. Она ежегодно организовывала и проводила в лучших теннисных центрах Екатеринбурга турниры среди команд институтов УрО РАН. А сама, став ветераном настольного тенниса, продолжала успешно выступать на международных, всероссийских и региональных соревнованиях.

В конце декабря прошлого года при поддержке профсоюза состоялся турнир по настольному теннису среди сотрудников институтов УрО РАН, посвященный памяти Тамары Тимофеевны Пакиной (1944–2025, на фото) — бывшего сотрудника ИВТЭ УрО РАН, которая долгое время была главным активистом теннисного движения УрО РАН. Друзья и сослуживцы вспоминают ее как доброго и отзывчивого товарища. В 1959 году она стала чемпионкой первенства министерства просвещения СССР по настольному теннису среди школьников. Затем входила в состав женской сборной Свердловской области по настольному теннису и отстаивала честь региона на всероссийских соревнованиях самого высокого уровня. Будучи сотрудником Института высокотемпературной электрохимии, в 1980 году Т.Т. Пакина возглавила сборную команду УрО РАН (тогда УНЦ АН СССР) по настольному теннису. С тех пор команда ежегодно участвовала в академиадах (Новосибирск, Паланга, Петрозаводск и др.) и никогда не оставалась без наград различного достоинства. В 1990-е годы проведение академиад в стране прекратилась, однако в УрО РАН соревнования по настольному теннису продолжались благодаря энтузиазму Тамары Тимофеевны. Она ежегодно организовывала и проводила в лучших теннисных центрах Екатеринбурга турниры среди команд институтов УрО РАН. А сама, став ветераном настольного тенниса, продолжала успешно выступать на международных, всероссийских и региональных соревнованиях. 19 января отметила юбилей начальник управления научных исследований УрО РАН О.А. Кузнецова. В Уральском отделении Ольга Александровна трудится в общей сложности около 40 лет, а управление научных исследований возглавляет с 2007 г.

19 января отметила юбилей начальник управления научных исследований УрО РАН О.А. Кузнецова. В Уральском отделении Ольга Александровна трудится в общей сложности около 40 лет, а управление научных исследований возглавляет с 2007 г. 2 января отметила юбилей известный лингвист, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации филологического факультета Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина член-корреспондент РАН Елена Львовна Березович.

2 января отметила юбилей известный лингвист, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации филологического факультета Уральского федерального университета им. первого президента России Б.Н. Ельцина член-корреспондент РАН Елена Львовна Березович. Состоявшееся в декабре ушедшего года Общее собрание членов Российской академии наук наглядно обозначило новую роль РАН. Теперь она не только интеллектуальный штаб фундаментальной науки, но и структура, способная обеспечить целостность инновационного цикла: от постановки научной задачи до включения ее в контуры национальных проектов.

Состоявшееся в декабре ушедшего года Общее собрание членов Российской академии наук наглядно обозначило новую роль РАН. Теперь она не только интеллектуальный штаб фундаментальной науки, но и структура, способная обеспечить целостность инновационного цикла: от постановки научной задачи до включения ее в контуры национальных проектов. В конце минувшего года Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН отметил 30-летие. На торжественном заседании, состоявшемся 19 декабря, сотрудников поздравили зам. главы Сыктывкара — руководителя администрации Ирина Сергеева, и.о. министра образования и науки Республики Коми Максим Ганов, и.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК Анна Щербакова, ректор Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина Ольга Сотникова, директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева, представители других вузов, директора академических институтов.

В конце минувшего года Институт химии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН отметил 30-летие. На торжественном заседании, состоявшемся 19 декабря, сотрудников поздравили зам. главы Сыктывкара — руководителя администрации Ирина Сергеева, и.о. министра образования и науки Республики Коми Максим Ганов, и.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка РК Анна Щербакова, ректор Сыктывкарского государственного университета им. П. Сорокина Ольга Сотникова, директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева, представители других вузов, директора академических институтов. В конце прошлого года в Сыктывкаре состоялся II съезд историков Республики Коми «Межпоколенческая ретрансляция исторической памяти и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей народов России». Инициаторами форума выступили Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и Отделение Российского исторического общества в РК, соорганизаторами — Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и Северная секция Научного совета по исторической демографии и исторической географии РАН. Форуму оказали поддержку Глава Республики Коми, Правительство и Государственный Совет РК, администрация города Сыктывкара.

В конце прошлого года в Сыктывкаре состоялся II съезд историков Республики Коми «Межпоколенческая ретрансляция исторической памяти и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей народов России». Инициаторами форума выступили Институт языка, литературы и истории ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и Отделение Российского исторического общества в РК, соорганизаторами — Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН и Северная секция Научного совета по исторической демографии и исторической географии РАН. Форуму оказали поддержку Глава Республики Коми, Правительство и Государственный Совет РК, администрация города Сыктывкара. Все больше людей живут в городах, и городская среда все чаще формирует их повседневный опыт взаимодействия с природой. Лесопарк у дома, двор с яблонями, тополиная аллея, травы вдоль трамвайных путей — все это элементы особой системы, которую биологи называют урбанофлорой. О том, как она устроена, чем отличается от природной и какую роль играет в развитии городов Урала, мы поговорили с директором Ботанического сада УрО РАН, доктором биологических наук Аленой Третьяковой. По ее словам, урбанофлору сегодня рассматривают как самостоятельный объект исследования. Это не просто фрагменты природной растительности, случайно сохранившиеся в городской черте, а целостный комплекс видов, формирующийся под действием и природных факторов, и деятельности человека. В ее состав входят все виды растений, которые способны расти в пределах городской территории без постоянного ухода: от лесных и луговых видов до обитателей насыпей, пустырей и обочин.

Все больше людей живут в городах, и городская среда все чаще формирует их повседневный опыт взаимодействия с природой. Лесопарк у дома, двор с яблонями, тополиная аллея, травы вдоль трамвайных путей — все это элементы особой системы, которую биологи называют урбанофлорой. О том, как она устроена, чем отличается от природной и какую роль играет в развитии городов Урала, мы поговорили с директором Ботанического сада УрО РАН, доктором биологических наук Аленой Третьяковой. По ее словам, урбанофлору сегодня рассматривают как самостоятельный объект исследования. Это не просто фрагменты природной растительности, случайно сохранившиеся в городской черте, а целостный комплекс видов, формирующийся под действием и природных факторов, и деятельности человека. В ее состав входят все виды растений, которые способны расти в пределах городской территории без постоянного ухода: от лесных и луговых видов до обитателей насыпей, пустырей и обочин. В конце минувшего года в ФИЦ Коми НЦ УрО РАН состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социально-экономические, демографические и исторические исследования на Севере России — Подоплеловские чтения».

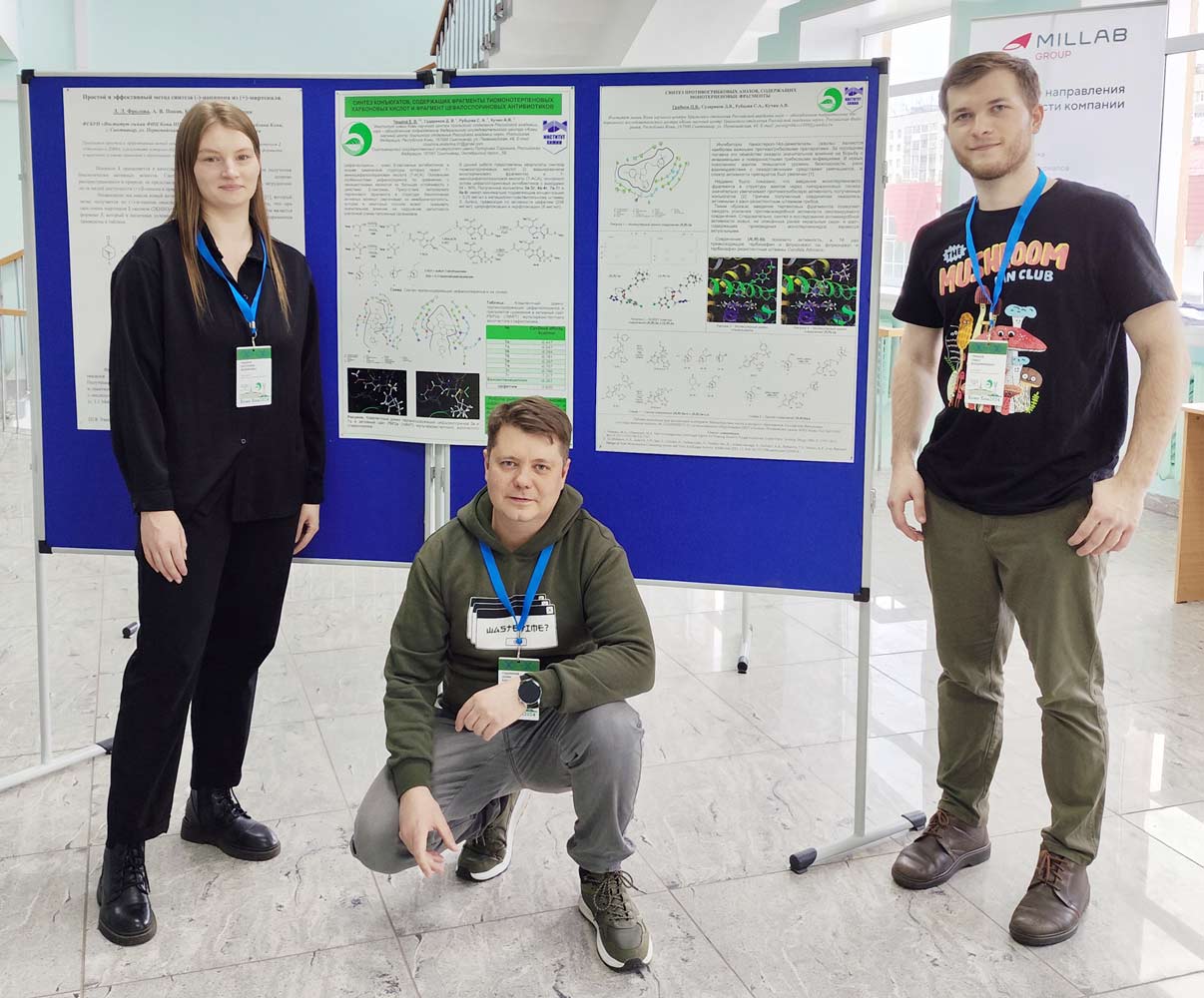

В конце минувшего года в ФИЦ Коми НЦ УрО РАН состоялась IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Социально-экономические, демографические и исторические исследования на Севере России — Подоплеловские чтения». Борьба с грибковыми инфекциями заходит в тупик из-за растущей устойчивости патогенов ко всем основным препаратам. Ученые ФИЦ Коми НЦ УрО РАН предложили принципиально новый подход, создав гибридные молекулы, которые буквально приклеиваются к «мишени» внутри грибковой клетки, не оставляя ей шансов на выживание.

Борьба с грибковыми инфекциями заходит в тупик из-за растущей устойчивости патогенов ко всем основным препаратам. Ученые ФИЦ Коми НЦ УрО РАН предложили принципиально новый подход, создав гибридные молекулы, которые буквально приклеиваются к «мишени» внутри грибковой клетки, не оставляя ей шансов на выживание. 28 декабря на 97-м году жизни скончался старейший уральский селекционер, ведущий научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства УрФАНИЦ УрО РАН кандидат сельскохозяйственных наук Леонид Андриянович Котов.

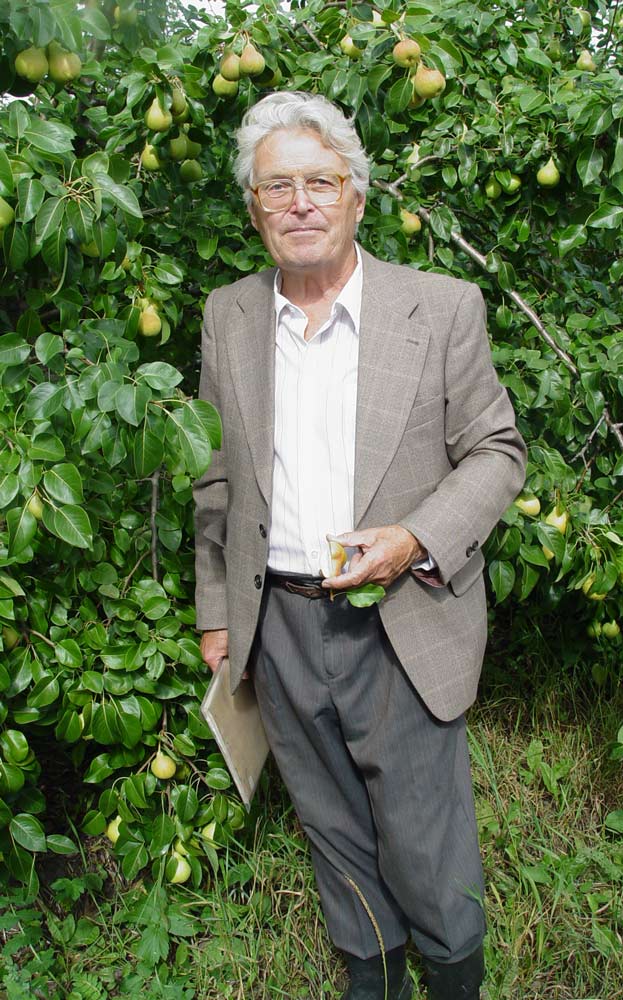

28 декабря на 97-м году жизни скончался старейший уральский селекционер, ведущий научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства УрФАНИЦ УрО РАН кандидат сельскохозяйственных наук Леонид Андриянович Котов. 19 декабря прошлого года в Перми на 78-м году ушел из жизни выдающийся ученый доктор химических наук, профессор Георгий Георгиевич Абашев.

19 декабря прошлого года в Перми на 78-м году ушел из жизни выдающийся ученый доктор химических наук, профессор Георгий Георгиевич Абашев.