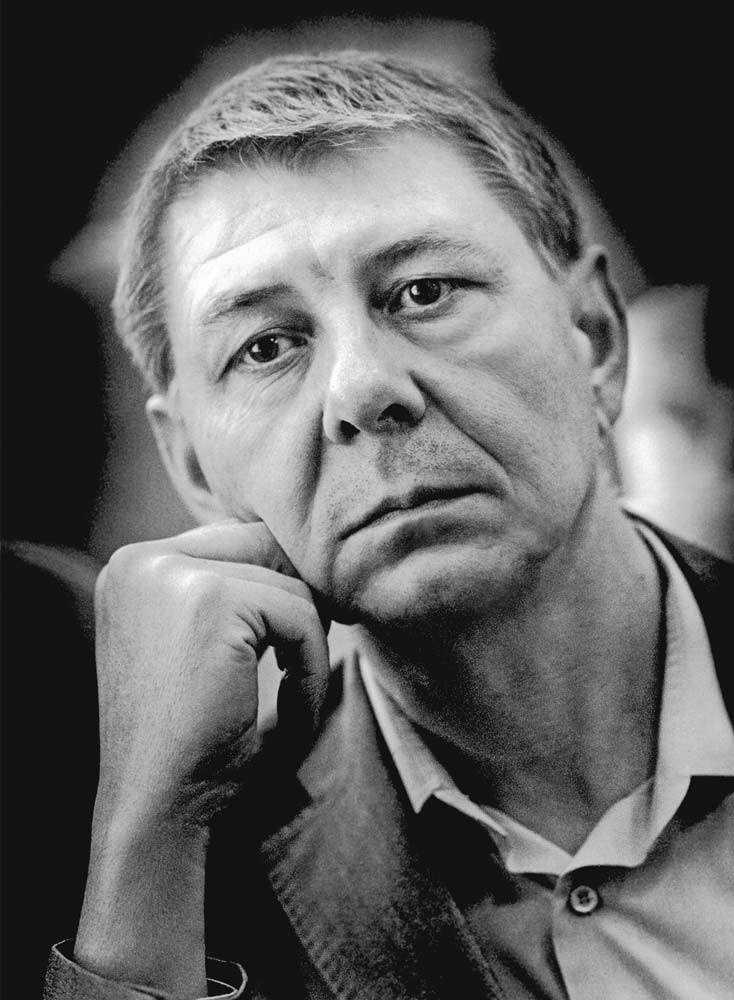

Академическое сообщество продолжает укреплять свои позиции на Южном Урале. В этом году на Общем собрании Академии действительным членом РАН избран известный ученый-микробиолог, директор Оренбургского ФИЦ УрО РАН Сергей Черкасов. Напомним, что академическая традиция в Оренбуржье имеет глубокие корни и начало ей положил первый член-корреспондент Императорской академии наук Петр Иванович Рычков (1712–1777) — путешественник, экономист и первый историк Южного Урала. Родом из Оренбуржья академик Аксель Берг, основоположник советской школы биологической кибернетики и биотехнических систем, и Гурий Марчук, президент Академии наук СССР в 1986–1991 годах. В Оренбурге работал член-корреспондент АН СССР Александр Хоментовский, изучавший закономерности образования месторождений угля на Урале и в Сибири. Сегодня в столице южного Урала ведут исследования академики Олег Бухарин (микробиология) и Александр Чибилев (география), члены-корреспонденты и профессора РАН, представляющие сельскохозяйственные, экономические, биологические науки.

Академическое сообщество продолжает укреплять свои позиции на Южном Урале. В этом году на Общем собрании Академии действительным членом РАН избран известный ученый-микробиолог, директор Оренбургского ФИЦ УрО РАН Сергей Черкасов. Напомним, что академическая традиция в Оренбуржье имеет глубокие корни и начало ей положил первый член-корреспондент Императорской академии наук Петр Иванович Рычков (1712–1777) — путешественник, экономист и первый историк Южного Урала. Родом из Оренбуржья академик Аксель Берг, основоположник советской школы биологической кибернетики и биотехнических систем, и Гурий Марчук, президент Академии наук СССР в 1986–1991 годах. В Оренбурге работал член-корреспондент АН СССР Александр Хоментовский, изучавший закономерности образования месторождений угля на Урале и в Сибири. Сегодня в столице южного Урала ведут исследования академики Олег Бухарин (микробиология) и Александр Чибилев (география), члены-корреспонденты и профессора РАН, представляющие сельскохозяйственные, экономические, биологические науки.Сергей Черкасов, выпускник Оренбургской государственной медицинской академии, заведовал лабораторией изучения механизмов формирования микробиоценозов человека Института клеточного и внутриклеточного симбиоза, был ученым секретарем ИКВС, в 2013–2019 годах возглавлял институт. В 2016 году ему было присвоено звание профессора РАН, в октябре того же года, в 45 лет, он избран членом-корреспондентом РАН, и вот, в 54 — академиком. С 2019 года возглавляет Оренбургский ФИЦ УрО РАН.

Наш разговор с Сергеем Викторовичем начался с темы преемственности в науке.

— Был в вашей научной жизни Учитель с большой буквы?

— Такой человек был и есть — академик Олег Валерьевич Бухарин, глава оренбургской школы микробиологов и создатель нашего института, инициатор исследований ассоциативного симбиоза — сосуществования и взаимодействия микробных популяций в организме человека и основатель нового научного направления — инфекционной симбиологии. С Олегом Валерьевичем я познакомился студентом второго курса, когда начал посещать кружок при кафедре микробиологии, которой он заведовал. Олег Валерьевич часто бывал на заседаниях, интересовался результатами наших экспериментальных работ. Он не только выдающийся ученый, но и замечательный педагог. После окончания Медакадемии я поступил в аспирантуру и одновременно начал работать в Институте клеточного и внутриклеточного симбиоза в русле тематики, которую развивал академик Бухарин — исследований персистенции микроорганизмов. Вскоре нашел свою «нишу», занявшись микробиологией репродуктивной системы. Нам удалось расшифровать бактериальные механизмы колонизационной резистентности репродуктивного тракта женщины — способности микробиоты противостоять заселению патогенными микроорганизмами.

В начале 2000-х годов Олег Валерьевич предложил концепцию ассоциативного симбиоза, в которой учитываются не только взаимоотношения макросимбионта, т.е. хозяина, с нормофлорой и с условно патогенными организмами, но также их взаимоотношения между собой. Результаты изучения колонизационной резистентности организма как функции ассоциативного симбиоза хозяина и микроорганизмов были обобщены в нашей совместной книге.

Преемственность сохраняется и сегодня — мы продолжаем исследования, начатые академиком Бухариным в 1980-е годы. Тогда он и его коллеги описали антилизоцимную активность бактерий. Поясню здесь, что лизоцим — это фермент, который содержится в слюне, в слезной жидкости, в слизистых носоглотки, желудочно-кишечного тракта, в грудном молоке. Он разрушает клеточные стенки бактерий, а они в свою очередь выделяют вещества, подавляющие или блокирующие действие этого фермента, — ингибиторы, и тем самым ослабляют защиту организма от инфекций. Наши коллеги-микробиологи ставили вопрос: если у бактерий есть такие свойства, значит, у них должен быть ген, за эти свойства отвечающий. Но в те времена у нас еще не было оборудования, которое позволило бы такой ген обнаружить. Гены ингибиторов лизоцима обнаружили французские ученые и в своей публикации процитировали пионерские работы О. Бухарина с соавторами. А сейчас мы продолжаем эти работы на новом уровне, изучаем экспрессию, или, если сказать упрощенно, активность генов ингибиторов лизоцима на симбиотических моделях бактерий и простейших.

— Среди ваших недавних результатов — изучение экспрессии генов сальмонелл при их взаимодействии с акантамебами — аэробными организмами, живущими в почве, стоячей пресноводной воде природных и искусственных водоемов, особенно загрязненных сбросами сточных вод. Поясните, пожалуйста, чем важны эти фундаментальные исследования для клинической практики.

— Сальмонелла — один из распространенных возбудителей инфекций, в частности, гастроэнтеритов. Попадая в организм человека, эти бактерии могут проникать внутрь клеток, вызывать инфекции и одновременно избегать действия факторов иммунной системы. Поскольку сальмонеллы могут жить как внутри клеток, так и снаружи, их называют факультативными внутриклеточными паразитами. В течение инфекции сальмонеллы захватываются фагоцитами, и большинство уничтожается в результате завершенного фагоцитоза — процесса, в ходе которого фагоцит (клетка иммунной системы) успешно поглощает и переваривает чужеродный объект, полностью уничтожая его. Но бывает и так, что фагоциты, захватив патогены, не могут полностью их переварить и уничтожить. Так, вследствие незавершенного фагоцитоза, сальмонеллы выживают внутри фагоцитов и могут персистировать в организме хозяина.

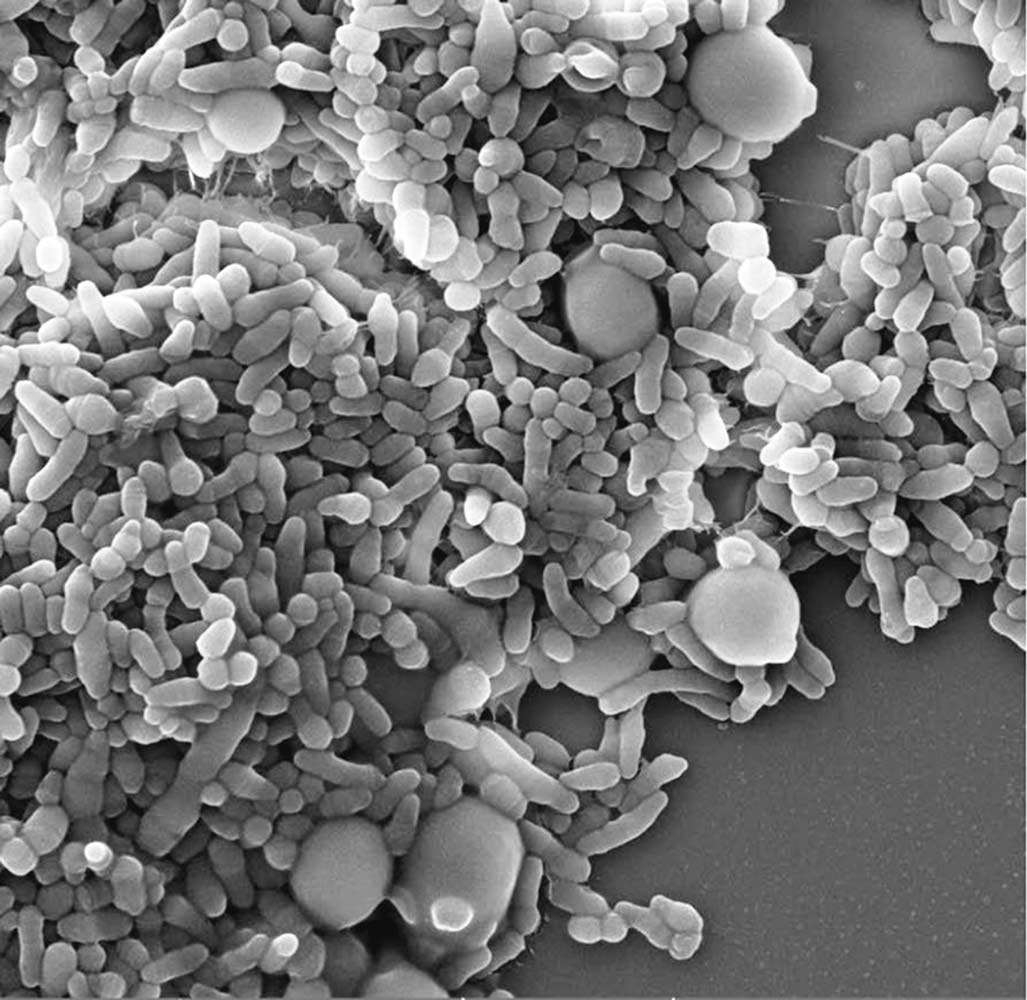

Сальмонеллы способны жить и во внешней среде. Попав в водоемы, они сталкиваются с протистами (одноклеточными микроорганизмами), например, с акантамебами, которые используют эти бактерии в качестве пищи и поглощают их путем фагоцитоза. Однако и внутри протистов сальмонеллы могут выживать и размножаться. И это очень существенно, поскольку происходит отбор штаммов, устойчивых к фагоцитозу. Также эти штаммы могут обладать высокой степенью болезнетворности и антибиотикорезистентности. И этот потенциал бактерии способны реализовывать при инфицировании человека. Кроме того, располагаясь внутри акантамеб, сальмонеллы оказываются защищенными от неблагоприятных факторов внешней среды и средств для обеззараживания воды. В этом случае протисты играют роль «троянского коня», неся внутри себя патогены. Именно поэтому изучение их симбиотических взаимодействий имеет не только важное фундаментальное, но и прикладное значение. Вместе с коллегами А. Балкиным, А. Плотниковым, Ю. Гоголевым, Н. Гоголевой и К. Демченко мы исследовали экспрессию генов сальмонелл при взаимодействии с акантамебами и получили интересные результаты. Находясь внутри фагоцитов акантамеб, сальмонеллы, как и в макрофагах млекопитающих, испытывают окислительный стресс и дефицит железа. Исследование адаптационных стратегий возбудителя на основе анализа экспрессии ключевых генов, ответственных за выживание и болезнетворность сальмонелл при их фагоцитозе акантамебами, поможет выбрать мишени для лекарственного воздействия и определить оптимальные способы лечения и профилактики вызываемых ими инфекций.

— Не менее значимая тематика — исследования коринебактерий как перспективных пробиотиков, микроорганизмов, приносящих пользу хозяину при введении в адекватных количествах. А ведь в недавнем прошлом этим бактериям отказывали в полезности?

— Да, наша первая статья, посвященная пробиотическому потенциалу коринебактерий, была отвергнута с жесткой рецензией. Мы с этим «приговором» не согласились, продолжили работу, и теперь в ведущих отечественных и зарубежных журналах уже вышли статьи, где обоснована перспективность коринебактерий как пробиотиков.

Исследования мы проводили с докторантом, кандидатом медицинских наук И. Гладышевой, и интересны они тем, что нацелены на разработку пробиотиков следующего поколения. Это новое поколение включает микроорганизмы, которые раньше не рассматривались как пробиотические, в отличие от ставших уже традиционными кишечной палочки, бифидобактерий, лактобацилл и энтерококков. Однако, входя в состав микробиома человека, они могут оказывать благоприятное воздействие на здоровье. Речь идет об исследовании таких родов, как эубактерии, фекалибактерии, розебурии, аккерманзии, бактероиды. Но в этом списке нет коринебактерий. А это очень любопытный микроорганизм. Среди представителей этого рода встречаются и патогены, например, возбудитель дифтерии, а также другие так называемые недифтерийные коринебактерии. Штаммы пробиотических микрорганизмов должны быть непатогенными и обладать рядом характеристик, способствующих оздоровительному воздействию на организм человека и его микробиом. Исследования некоторых штаммов коринебактерий, в том числе полногеномное секвенирование и биохимический анализ метаболитов, показали отсутствие у них генов патогенности. При этом были выявлены гены, позволяющие им успешно адаптироваться к условиям организма хозяина, гены продукции субстанций с антибактериальной активностью, гены синтеза незаменимых аминокислот и витаминов. Все эти данные стали серьезной аргументацией в пользу значительного пробиотического потенциала нашего штамма коринебактерий и были опубликованы в международных рецензируемых журналах. А в дальнейшем мы получили сведения об антагонизме наших штаммов к таким известным патогенам, как золотистый стафилококк, клебсиелла, синегнойная палочка, грибки рода Кандида, причем не только к планктонным культурам, но и к биопленкам, которые представляют серьезную медицинскую проблему в первую очередь из-за их выраженной устойчивости к антибиотикам. Сегодня можно уверенно сказать, что наши штаммы коринебактерий перспективны для борьбы с биопленками патогенных микроорганизмов и их можно внести в список пробиотиков следующего поколения.

— Каковы, на ваш взгляд, основные тренды развития микробиологии в XXI веке?

— Если говорить о перспективах в исследовании микробиома, то сегодня становится понятной его роль в физиологии и патологии человека. Перспективное направление — расшифровка молекулярных механизмов участия микробиома в реализации физиологических функций макроорганизма и в развитии неинфекционных хронических заболеваний. Поскольку микробиота и организм представляют собой единую сложную экосистему с разнородным генетическим репертуаром, то изучение метаболических процессов в микробиоме, путей синтеза биологически активных метаболитов, вмешивающихся в физиологию хозяина, позволит понять, как поддерживается состояние здоровья в норме с участием микробиома, и, наоборот, как развивается заболевание. Это позволит разработать новые подходы к лечению ряда неинфекционных заболеваний, в развитии которых значимую роль играет нарушение микробиома. И здесь потребуется расширение линейки пробиотических штаммов, прежде всего за счет микроорганизмов с заданными свойствами, включая синтез необходимых метаболитов, ферментов, витаминов и т.д. В исследованиях микробиома с помощью секвенирования следующего поколения ученые сталкиваются с отсутствием эталонных геномов микроорганизмов в существующих базах данных — еще не все таксоны микроорганизмов, формирующих микробиом, известны науке, а их геномы не расшифрованы, и соответственно неизвестна роль этих микроорганизмов в норме и при патологии. Думаю, на решение этих проблем в ближайшее время будут направлены усилия научного сообщества. И это потребует дальнейшего развития высокопроизводительных методов исследования, так называемых омиксных технологий: геномики, транскриптомики, протеомики, метаболомики, а также биоинженерии, биоинформатики и других смежных наук.

— У вас большой опыт научно-организационной работы. Как вы оцениваете перспективы развития Оренбургского ФИЦ УрО РАН?

— Напомню, что ОФИЦ УрО РАН создан в 2019 г. на базе Оренбургского научного центра УрО РАН, в состав которого входил отдел геоэкологии, путем присоединения к нему двух академических институтов — ИКВС и Института степи УрО РАН, которые были самостоятельными юридическими лицами. В это время уже полным ходом шла реформа Академии, в регионах создавались исследовательские и научные центры в виде юридических лиц с присоединением ранее самостоятельных институтов. Коллективы и руководство оренбургских научных подразделений понимали необходимость дальнейшего сохранения самостоятельности, научной тематики, направлений и научных школ, что и стало главными принципами при организации ОФИЦ УрО РАН. Сегодня институты и отдел геоэкологии сохранили свое научное лицо и уже пять лет активно работают в составе центра в новых условиях. Хотя не обходится без трудностей. В свое время центру была присвоена вторая категория, поэтому мы не могли участвовать в конкурсе на получение субсидий для приобретения научного оборудования, и это серьезная проблема, сдерживающая развитие Оренбургского ФИЦ УрО РАН.

Беседовала

Е. Понизовкина

Автор фотопортрета академика С. Черкасова — С. Новиков