Международная группа ученых впервые обнаружила ДНК древней чумной палочки в останках мелкого рогатого скота — овцы, жившей на поселении Аркаим около четырех тысяч лет назад. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на пути распространения инфекций как в глубоком прошлом, так и в настоящем. Результаты исследования, проведенного с участием уральского ученого, были опубликованы в престижном журнале “Cell”. Подробнее об открытии корреспонденту «НУ» рассказал старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН кандидат биологических наук Павел Косинцев.

Международная группа ученых впервые обнаружила ДНК древней чумной палочки в останках мелкого рогатого скота — овцы, жившей на поселении Аркаим около четырех тысяч лет назад. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на пути распространения инфекций как в глубоком прошлом, так и в настоящем. Результаты исследования, проведенного с участием уральского ученого, были опубликованы в престижном журнале “Cell”. Подробнее об открытии корреспонденту «НУ» рассказал старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН кандидат биологических наук Павел Косинцев.— Павел Андреевич, как для вас стартовал этот проект с участием ученых из стольких стран?

— Мы уже давно сотрудничаем с Тейлором Гермесом, одним из основных инициаторов исследовательского проекта. Изначально он работал в Германии в Институте эволюционной антропологии Общества Макса Планка, но сейчас перебрался в Штаты и трудится в Университете Арканзаса. Он археолог, но в то же время плотно занимается изучением палеоДНК и палеоэкономики, то есть у него очень широкий взгляд на исследуемые процессы.

Как и Гермес, я уже много лет работаю совместно с казахскими учеными, поэтому однажды в Алма-Ате мы с ним и познакомились. У нас есть общий интерес к изучению истории хозяйства, адаптации древнего населения через ведение хозяйства к природной среде. Кроме того, Гермес имеет возможность проводить довольно сложные анализы, в частности исследование палеоДНК, а у нас для этого имеется большой и разнообразный материал. Подобное сочетание позволяет получать весьма интересные научные результаты.

Первоначально у нас с ним и рядом других авторов вышла работа по происхождению крупного рогатого скота, основанная на анализе российских и казахстанских материалов. А позднее он предложил посмотреть образцы остатков крупного и мелкого рогатого скота на предмет наличия разных патогенов. Я предоставил около сотни экземпляров, и только в одном зубе нашлись следы чумной палочки.

— Звучит как уникальная находка…

— Это действительно довольно редкое событие по целому ряду причин. Во-первых, кости овец при приготовлении мяса в пищу также проходили термическую обработку, а после попадали на «помойки», где подвергались дальнейшему разрушению из-за перепадов температуры и влажности. ДНК в таких костях сохраняется хуже, чем, например, в человеческих, захороненных в отдельных могилах. Во-вторых, вероятность нахождения древних остатков зараженного животного в принципе крайне низка. Одна больная корова или овца могла заразить огромное количество людей, но найти ее кость довольно сложно. Более того, явно больных животных чаще всего изымали из стада и захоранивали отдельно — там, где современным археологам не придет в голову копать.

Поэтому около двухсот геномов древних штаммов чумной палочки были реконструированы на основе ДНК, извлеченных из человеческих костей, и лишь в двух случаях использовались остатки животных. Да и они, кажется, были не очень хорошего качества. Но вот в зубе овцы, найденном нами в поселении Аркаим, сохранность ДНК оказалась значительно лучше.

— Правильно ли я понимаю, что зуб как таковой был обнаружен довольно давно?

— Да, это были раскопки еще 1980-х годов, мы все это храним. У нас крупнейшая в России коллекция костей ископаемых животных, поэтому к нам периодически обращаются иностранные коллеги. Сотрудничество у нас налажено давно, еще с начала 2000-х, по крайней мере, по генетическим исследованиям. И данная находка как раз интересна тем, что дала информацию о структуре генома бактерии-возбудителя и мутациях в нем. Это особенно важно для изучения генезиса чумной бациллы, которая продолжает функционировать и в наше время.

— Это был только зуб или, например, целая челюсть?

— Только зуб, но этого вполне достаточно. Если животное болело, то ДНК патогена есть везде, но в зубах она обычно даже лучше сохраняется. Речь, конечно, не про эмаль — там нет никакой ДНК. Как правило, исследуется цемент корня зуба, дентин и зубной камень. К слову, зубной налет представляет собой настоящий кладезь информации: если человек регулярно потреблял молоко, то в зубном камне у него остаются соответствующие белковые молекулы. Поэтому задача не ограничивается только поиском следов патогенов, работы продолжатся и, думаю, будут получены новые не менее интересные результаты.

— Можно сказать, что жители Аркаима были овцеводами?

— У них были большие стада овец, но они также разводили коров, лошадей и, в небольшом количестве, свиней. Они питались мясом этих животных. Вообще можно с уверенностью сказать, что они занимались главный образом скотоводством, потому что следов земледельческих практик у аркаимцев не найдено.

Установлено, что это поселение было основано выходцами из Восточной Европы, из Поволжья, а еще раньше их предки, видимо, жили на Северном Кавказе. Их история, к сожалению, не так хорошо изучена, хотя сейчас получено много данных. Это были представители синташтинской культуры, которые первыми изобрели колесницы и строили вот такие сложные укрепленные поселения.

Фактически это первые скотоводы к востоку от Урала. И до них сюда проникали скотоводы, в частности, носители ямной культуры, которые также дали начало афанасьевской культуре на Алтае, но они не оставили после себя явных следов. А вот с приходом представителей синташтинской культуры скотоводство и производящее хозяйство появилось в этом районе.

— Вернемся к чумной палочке. Чем древний штамм отличается от более поздних вариантов патогена?

— Возбудитель чумы, по разным генетическим оценкам, возник от 7 до 20 тысяч лет назад. Был выявлен природный предок этой бактерии, от которого она произошла в результате мутации. На протяжении последних нескольких тысяч лет эта бацилла продолжала эволюционировать, и от предковой формы возникла линия, которой было дано название LNBA (Late Neolithic Bronze Age), указывающее на период позднего неолита и бронзового века. Штаммы этой линии были выделены из костей людей, живших в Поволжье 5–6 тысяч лет назад.

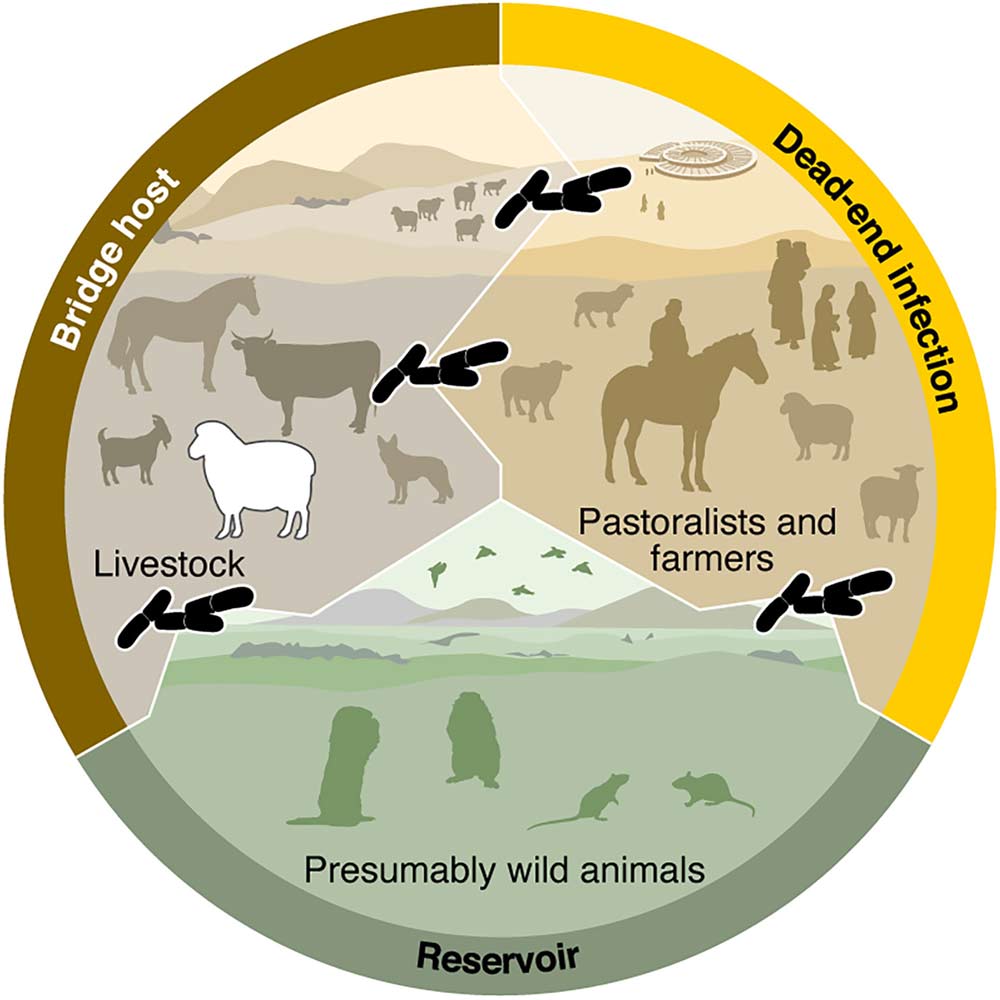

Тогда чумная палочка была менее опасна для человека, чем ее более поздние варианты. Она была широко распространена в степной зоне Евразии, от Енисея до Днепра. По-моему, находили ее даже на территории Западной Европы. Мы не можем сказать точно, но, по всей видимости, тогда люди болели чумой в легкой форме, без летальных исходов. Предыдущие находки косвенно подтвердили, что это была бактерия со слабой болезнетворностью. Уже позднее произошла мутация, и в составе генома чумной палочки появился новый ген, который позволил микробу лучше сохраняться в кишечнике блохи. Скорее всего, эти насекомые и ранее были переносчиками чумы, но с появлением нового гена выживаемость бактерий повысилась, и бацилла стала распространяться более активно. Собственно говоря, так появилась бубонная чума — самая опасная ее форма, вызвавшая огромные эпидемии в средневековой Европе.

Такие находки открывают нам историю чумы как болезни и позволяют лучше понять особенности формирования природных очагов заболевания. Ведь у нас и сейчас на отдельных территориях продолжают обитать и сохраняться возбудители чумы. Их носителями выступают в основном грызуны: сурки, суслики и т.д. Изучение генома чумной палочки, в том числе ее древних штаммов, возможно, даст подсказку, как эффективнее контролировать такие очаги. Хотя, конечно, опыт эпидемии ковида показал, что источники и пути распространения инфекции могут быть не столь очевидны.

Беседу вел Павел КИЕВ